«Мыши в амбарах до революции дохли»: что писали в 1936 году казаки наркому иностранных дел на картине забытого художника Аусберга

«Мыши в амбарах до революции дохли»: что писали в 1936 году казаки наркому иностранных дел на картине забытого художника Аусберга

Читайте также:

- «Врать я не хочу и не умею, а правды я сказать не могу»: подробности внезапной отставки последнего главы администрации Волгодонска (10.07.2025 16:15)

- В Водоканале сообщили, что водозабор на Дону невыгодно эксплуатировать и он более не нужен (10.07.2025 14:11)

- Женщина, способная покорить мир: директор «Блокнот Волгодонска» Елена Шеховцова отмечает День рождения (10.07.2025 10:30)

Имя Эдуарда Васильевича Аусберга, художника, карикатуриста, оформителя книг, современнику не то что неизвестно, а предано забвению. Такая участь постигла его ещё в советское время. Уже в 1980 году Ростовскому областному музею искусства пришлось констатировать не только этот факт, но и отметить то, что изучать утраченное наследие Эдуарда Васильевича можно только по сохранившимся репродукциям. Видимо в этом и кроется весь трагизм памяти.

Путь мастерства начинается в Берлине, в школе Антона Ашбе (1862-1905), где прошли свои пенаты такие известные люди, как: художник и поэт Давид Бурлюк (1882-1967), абстракционист Василий Кандинский (1866-1944), экспрессионист Марианна Верёвкина (1860-1938) и другие.

Эдуард Аусберг

Его кисти принадлежит оформление обложек книг Шапиро А.Л. «Что должен знать хлебороб Северного Кавказа о страховании» (1929), Темкина М.Б. «Молоточки стучат» (1931). Он иллюстрировал издания книг А. В. Лерхе «Дикие звери Северного Кавказа» (1933), Фурманова Д.А. «Красный десант» (1935), Пушкина А.С. «Сказка о Царе Салтане…» (1936). Эти книги вышли в городе Ростове-на-Дону. На страницах журналов сатирического «Крокодила» и «Краснофлотца» увидели свет его карикатуры и рисунки.

В 1934 году на 1-ой Азово-Черноморской краевой выставке живописи, скульптуры, графики и рисунка представил свою работу «В ответ на кулацкий саботаж» (холст, масло). Известны и другие его картины – «Убийство селькора», «Демонстрация на Большой Садовой в 1903 году». Последняя работа была написана специально для музея, который находился в парке имени Максима Горького города Ростова-на-Дону и был уничтожен в результате немецкого авианалёта в годы Великой Отечественной войны.

В 20-е годы XX века Аусберг вошёл в созданную в Москве Ассоциацию художников революционной России (АХРР), где в действующей при ассоциации студии обучал живописи. На начало Великой Отечественной войны, как и многие деятели искусства, был эвакуирован из Москвы, с женой Ириной Адольфовной. Находясь в городе Фергане республики Узбекистан, участвовал в выпуске «Окна ТАСС» - серии агитационных политических плакатов, антифашистской, патриотической направленности. В 1942 году он вернулся в Москву.

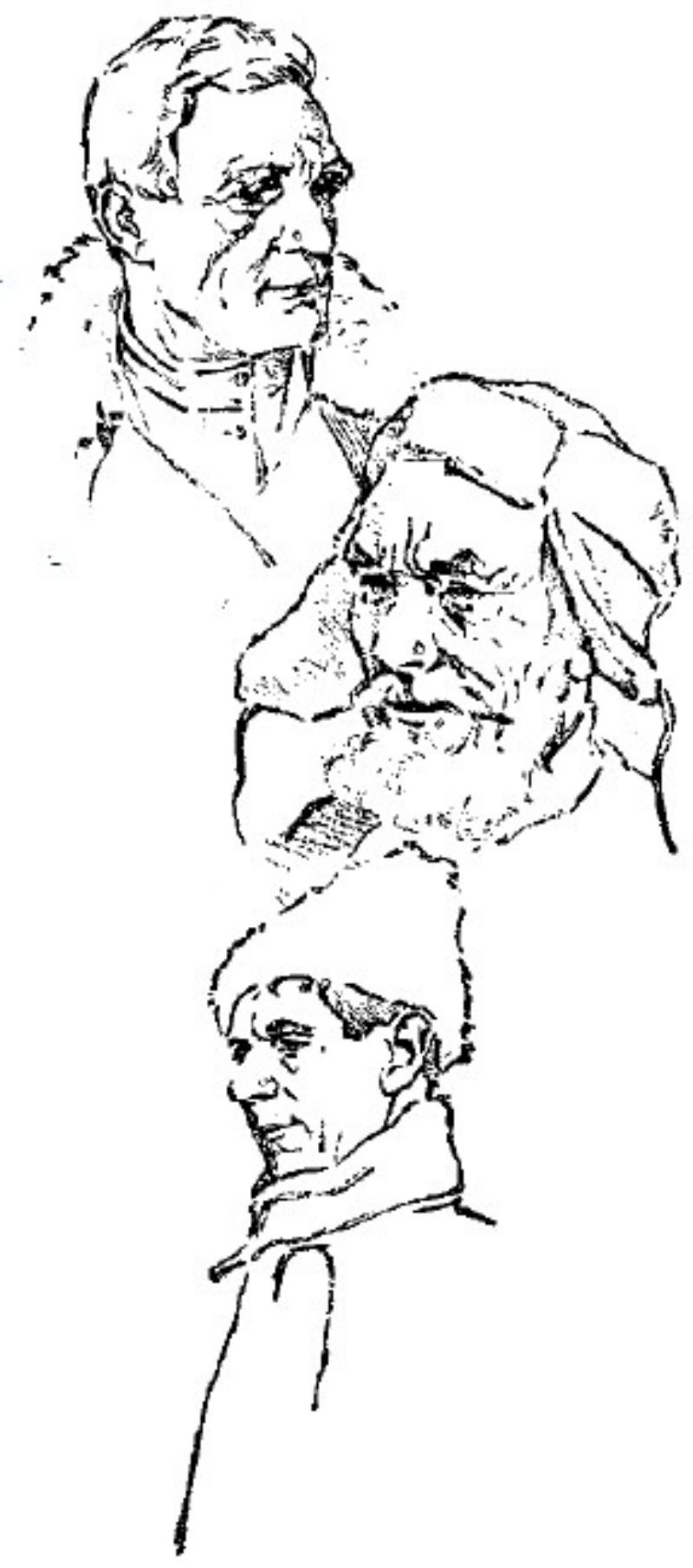

Деятельность Аусберга заслуживает внимания в рамках изучения локальной истории Цимлянского района, так как в 1936 году в Азовско-Черноморском альманахе были опубликованы его зарисовки к картине «Цимлянские казаки». Перед нами престают портретные эскизы трёх мужчин.

Зарисовки к картине "Цимлянские казаки". 1936 год.

Итоговая репродукция картины художника Эдуарда Аусберга была помещена в газете «Молот» за 1936 год. Рисунок изображает, как колхозники-казаки станицы Цимлянской пишут письмо наркому иностранных дел СССР М.М. Литвинову.

В феврале 1936 года цимлянские казаки обращаются к М.М. Литвинову с письмом, в котором сообщают:

- Уважаемый наш Максим Максимович! Прослышали мы у себя, на Дону, про господ уругвайцев и про ихнего представителя Гуани, или как это называется по-нашему. И вся-то уругвайская держава – ракушка в море, а туда-ж, пугать собрались. Видать, сурьёзные вояки! Дюже добре прижали Вы их к стеночке с ихним сыром залежалым.

Но слово до вас, Максим Максимович, не про этого Гуаня. Читали мы про господина Гитлера и про то, как он на советские границы замеряется. Слыхали мы и про японских генералов, как они подбираются со всех боков до наших дальневосточных границ. Планы польские тоже вроде в одну дудку подыгрывают с немецкими и японскими фашистами насчёт чужой земли.

В письме описываются предвоенные события 30-х годов XX века. Внутренний политический конфликт в Уругвае приводит к дипломатическому разрыву с СССР. Страны Европы находятся в постоянных поисках коалиции. Япония в планах вынашивает захват восточной части России, и к этому времени уже оккупировала Маньчжурию, создала марионеточное государство Маньчжоу-го, как будущий плацдарм нападения на Китай и СССР. Германия наращивает военную мощь, стремится к реваншизму за поражение в Первой мировой войне и принятые условия Версальского мирного договора 1919 года.

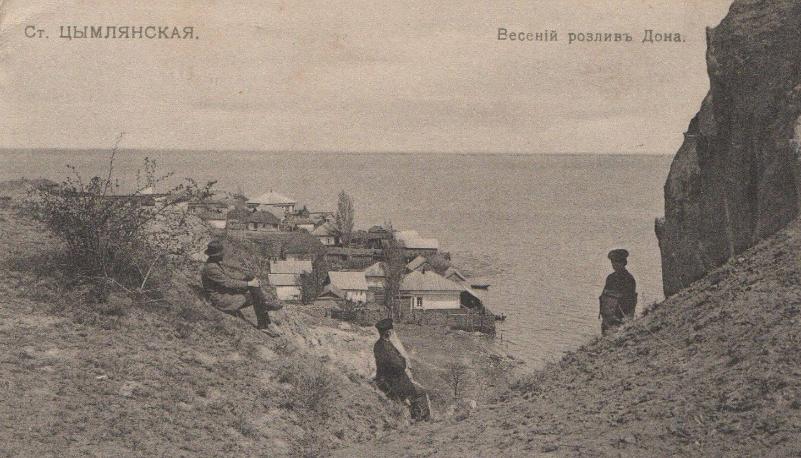

Почтовая открытка. Станица Цимлянская. Из личной коллекции Олега Антонова.

- Колхозные казаки зорко следят за вражьими происками, - продолжают цимлянские казаки. - Передайте, товарищ Литвинов, кому следует, что мы не спросим, какая держава – маленькая или большая – имеет надёжу на нашу жизнь и труды наши. Семён Будённый и Клим Ворошилов никогда не спрашивали, сколько врагов наступает. Есть враги, - били.

Казак никогда не робел. А нынешние колхозные донцы и подавно в себе силу почувствовали. Не те уже люди на Дону, на которых раньше беляки свои расчёты строили и которых с иногородними ссорили. Состоит теперь казак в социалистической жизни, любит свой колхоз и свою навечную землю. Правильные слова сказал терский казак Яковенко: казаки теперь – советские и никакого чорта не пустят в нашу страну!

Кровью и потом трудового казачества облит наш тихий Дон. Всю жизнь искал трудовой казак своей доли. Но отворились нам двери только при советской власти.

Недавно наш старый казак Куркин на аэроплане летал. Спустился он обратно на свою родную землю и заплакал от радости. При царизме, говорит, нам небо и глянуть нельзя было – как хряки ходили, глаза вниз.

У казака Каймачникова из Цымлы мыши в амбарах до революции дохли. Теперь Каймачников, рядовой колхозник, выработал 650 трудодней, имеет корову, овцу, двух поросят, получил 200 пудов хлеба, 13 пудов винограда, денег. Каймачников горло перегрызёт тому, кто на его колхозную жизнь покушение сделает. А таких, как Каймачников – тысячи.

Репродукция картины "Цимлянские казаки". 1936 год.

Далее идёт признание, что были «разные» казаки, да и их изгнали. Остались те, которые ещё в Гражданскую войну с Будённым и Ворошиловым громили «польских панов», Деникина, Мамонтова и Врангеля.

В завершении, цимляне присягают:

- Знаем мы, за что будем воевать, если доведётся. И товарищ Ворошилов, наш герой, и товарищ Сталин, наш отец, вождь и учитель, пусть надеются на нас, казаков, как на самих себя.

Молодёжь наша, да и мы старые казаки, дадим своей армии ворошиловских кавалеристов, подготовим таких скакунов, какие любого врага где угодно догонят. Конь у нас такой сноровки, что куда хозяин, туда и он. А настроение наше вам уже известное. Грудью отстоим свою родную, советскую землю!

Письмо направлено на создание образа дружелюбного казака, обращающегося к лояльному руководству страны.

Эта кампания по созданию «советского казачества» началась в связи с подготовкой к принятию новой Конституции СССР, а также с обострённой международной обстановкой. Периодическая печать формировала у читателя новый облик казака: принявшего колхозный строй, изжившего идеологические предрассудки, готового участвовать в строительстве социалистического общества. Это не могло не повлиять на общее настроение и поднятие духа казаков.

В последующем снимаются ограничения для казаков в военной службе в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии, создаются казачьи кавалерийские дивизии.

В нашем повествовании остаётся вопрос, почему именно казаки станицы Цимлянской, а не другой, вызвали интерес художника?

Вероятнее всего, для Эдуарда Аусберга это был заказ. На месте цимлянских казаков могли быть казаки любой станицы. Появляется другой вопрос, почему от всего донского казачества одними из первых выступили с письмом цимлянские казаки?

Ответ кроется в политической обстановке. В Гражданскую войну и после неё, Цимлянский район оставался одним из самых непримиримых и нестабильных по отношению к власти большевиков. В начале 30-х годов XX века сотни людей станицы Хорошевской и четырёх хуторов Цимлянского района были сосланы в Сибирь за невыполнение хлебозаготовок. По государственной сводке за 1935 год, из всех районов Азово-Черноморского края, Цимлянский относится к «особенно засорённому» району кулацкими, белогвардейскими и репрессировавшимися элементами.

Следует допустить, что правительство, с помощью печати, пыталось расположить к себе не только лояльно настроенных казаков, но и показать возможность существования диалога с теми, кто ранее выступал против власти.

Олег Антонов