Отец нобелевского лауреата изобретателя лазера Николая Басова стал одним из авторов озеленения Волго-Дона и парков в Цимлянске

Читайте также:

- В Цимлянске ради железной дороги снесли старинную церковь, а кладбище раскатали бульдозерами (08.08.2023 18:01)

- Как в Волгодонске хотели построить огромную гостиницу-веретено без углов в водохранилище (03.11.2020 09:01)

- Как сталинские архитекторы превратили Кумшацкий бугор в город Цимлянск (01.04.2019 17:57)

Цимлянск славится своими парками. Возникший на месте голой степи город быстро превратился в один из самых плотно и мастерски озелененных населенных пунктов Ростовской области.

Даже спустя 70 лет в Цимлянске, Волгодонске и в поселках на трассе Волго-Донского судоходного канала можно найти следы было великолепия — старые парки и лесополосы вдоль дорог и каналов. Выполненная более полувека назад работа лесоводов до сих пор вызывает глубокое уважение у потомков. Пусть и далеко не везде в силу разных причин удалось реализовать задуманное, озеленение Волго-Дона и по сию пору остается одной из наиболее удачно реализованных программ такого рода. Повторить такую работу сложно — вспомним историю Молодежного парка в Волгодонске, где пятачок в 2 гектара земли не могут озеленить и освоить третий год подряд.

Волго-Донской канал прокладывали в безлесной местности с тяжелыми для массовых лесонасаждений условиях. Естественных лесов в междуречье Волги и Дона практически не было, а в долине Дона лесная растительность сохранялась только в непосредственной близости от реки. Места, где сейчас стоят Волгодонск и Цимлянск, представляли собой абсолютно безлесные участки земли.

К работам по составлению планов лесоразведения на трассе канала и озеленению рабочих поселков вдоль него были привлечены ведущие ученые и инженеры-лесоводы страны. Эта страница в истории создания канала до сих пор остается незаслуженно забытой.

Геннадий Басов и Михаил Черкасов

Среди людей, разрабатывающих концепцию ландшафтной планировки зоны канала и Цимлянского гидроузла особо следует выделить двух человек. В разработке списка пород деревьев на основе анализа почвенно-климатических и гидрологических условий принимал участие профессор Воронежского лесотехнического института - отец нобелевского лауреата по физике 1964 года и одного из создателей лазера Николая Басова Геннадий Федорович Басов (1891-1962). Воронежский государственный лесотехнический университет знаком и многим волгодонцам, работающим или работавшим на комбинате древесных плит и в местном лесничестве.

Геннадий Басов родился в 1892 году в Усмани в Воронежской губернии. Выпускник Петербургского политехнического университета с 1926 года – преподавал гидротехнику и гидравлику, гидрогеологию и буровое дело в Воронежском университете. С 1931 до 1960 года – в Воронежском лесотехническом институте он работал преподавателем, был профессором, заведующим кафедрой мелиорации. Басов является автором более 40 научных трудов, посвященных лесоводству и лесоразведению в степях. В том числе им написана монография «Режим подземных вод Каменной степи и влияние на него лесных защитных полос».

Непосредственно за планировку парковых зон и размещение лесозащитных полос в зоне канала и Цимлянского гидроузла отвечал ландшафтный архитектор и художник Михаил Иванович Черкасов (1901-1996). В 1929 году он закончил архитектурный факультет ВХУТЕИН (Высшего художественно-технического института). Среди его работ в период с 1930-х по 1950-е годы были проекты благоустройства и озеленения Московского зоопарка, Калужского и Ивановского кинотеатров, бассейна Горьковского автозавода, Минского парка. Черкасов является автором книг «Цветники» и «Композиции зеленых насаждений», к настоящему времени ставшими библиографическим редкостями.

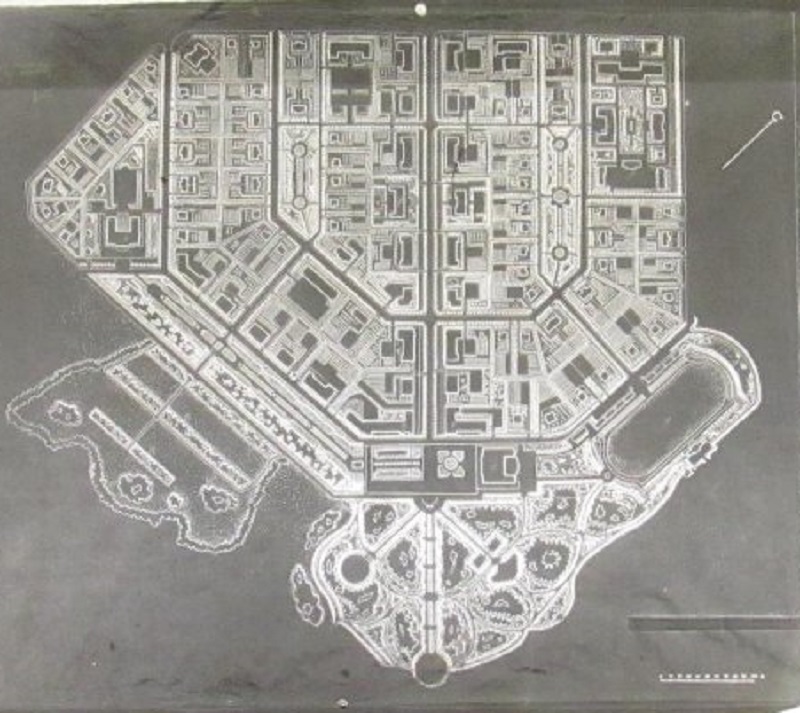

Одно из первых проектных изображений Приморского парка в Цимлянске. Ансамбль озеленения нового поселка Цимлянской ГЭС", 1950-1952. Автор проекта М.И. Черкасов. Из фондов Московского архитектурного института.

Перед лесоводами и архитекторами стояла колоссальная задача — за короткие сроки создать более 5 больших парковых зон и устроить сотни километров лесозащитных полос вдоль канала и автомобильных дорог. Программа озеленения была сдвинута относительно сроков ввода канала в строй — зеленые зоны планировали, а деревья и кустарники сажали уже после завершения основного объема строительных работ как на канале, так и в рабочих поселках вдоль его трассы и на Цимлянском гидроузле.

В техническом отчете о строительстве Волго-Дона приводится краткая справка о лесоразведении и выполненных работах по созданию парковых зон. На начало 1956 года на судоходном канале было посажено более 106 тысяч деревьев и более 200 тысяч кустарников, площадь лесополос первой очереди вдоль канала составила 12 гектар, а по берегам Карповского водохранилища - 19 гектар. На Цимлянском гидроузле было посажено 42 тысячи деревьев и 170 тысяч кустарников, разбито цветников и газонов на площади более 11 гектар. Общая озелененная площадь на Цимлянском гидроузле составила более 62 гектар.

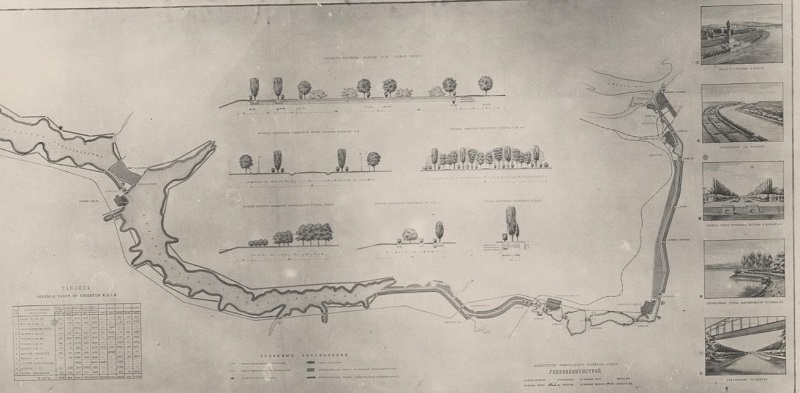

Схема озеленения Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина", 1949-1951 годы. Главный инженер проекта М.И. Черкасов. Из фондов Московского архитектурного института.

Озеленение территории шлюзов было выполнено по единой типовой схеме с незначительными отклонениями в зависимости от конкретных условий. Территории озеленяли главным образом рядовой посадкой вяза и стриженными бордюрами. На участках закругленных пал шлюзов были созданы зеленые массивы из деревьев и кустарников (акация, вяз, шелковица), а в некоторых случаях высажены группы плодовых деревьев или яркоцветущих кустарников. Прилегающие к шлюзам дамбы и насыпи засеивали засухоустойчивыми травами. Отдельные парковые зоны площадью от 5 до 12 гектар были созданы у Красноармейского, Чапурниковского, Варваровского и Ильевского поселков. Между Мариновским поселком и шлюзом № 11 был запроектирован большой плодовый сад. Из припоселковых посадок заслуживает внимания декоративное озеленение набережной Тундутовского поселка, выполненное в виде трехъярусной системы насаждения.

Жители рабочего посёлка Цимлянской ГЭС на прогулке в сквере. Из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов.

Жемчужиной плана по озеленению стал Приморский парк в поселке Цимлянский площадью более 20 гектаров. Парк был заложен одновременно с началом работы Цимлянской ГЭС в 1952 году. Главная ось парка была проложена в виде аллеи от входной колоннады до обзорной площадки в виде ротонды на самом высоком берегу Цимлянского водохранилища. Первоначально вход на ротонду осуществлялся с двух лестниц, одна из которых была устроена со стороны парка, другая - со стороны водохранилища. По праздникам в ротонде расставлялись столики с прохладительными напитками. В глубине парка располагалась летняя эстрада, на которой выступали кружки художественной самодеятельности с концертами. В 50-е годы в парке были даже пальмы! Областная газета Молот сообщала: «Для озеленения Цимлянского гидроузла Ростовский трест зеленого хозяйства отправил на днях дополнительно три вагона с крупными пальмами, закупленными в Батуми, и двухметровыми туями из Александровского питомника. Кроме этого, будет послано около ста тысяч разной цветочной рассады, а также цветущих гортензий и гераней. Трест зеленого хозяйства города Шахты отпустил гидроузлу около тысячи финиковых пальм, драцен и буксусов, три тысячи кан и гераней, 50 тысяч разной цветочной рассады».

Проект озеленения поселка Цимлянской ГЭС. 1950 год. Из фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Отдельное внимание было уделено озеленению берегов каналов и водохранилища. Лесополосы в приканальной зоне начали создавать сразу после разработки русла канала. Там широко применялась механизированная посадка больших деревьев в зимних условиях. Далеко не все такие саженцы прижились, но главное дело было сделано — уже через несколько лет канал укрыли от ветров двойным рядом деревьев.

Важное декоративное значение было уделено озеленению дамб. У входа в канал со стороны Дона рядом со шлюзом №13 дамбы, длиной около 5 километров (правая) и 5,9 километров (левая), были озеленены двумя рядами пирамидальных тополей. С внутренней стороны канала на дамбах были произведены посадки ивы, предназначенные для укрепления откосов дамб.

Зимняя посадка деревьев на Волго-Донском судоходном канале у ремонтно-заградительных ворот в Береславском строительном районе. Январь 1952 года. Из фондов Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва".

На малых водохранилищах на трассе канала просквозило берегоукрепление отдельных участков через посадки древовидной ивы. Исключение составляет Карповское водохранилище, по берегам которого высажены лесополосы.

В Волгодонске (при проектировании канала рабочий поселок еще оставался безымянным) по берегам судоходного канала защитные насаждения были намечены в виде трехрядной посадки: двух рядов деревьев и одного ряда кустарников.

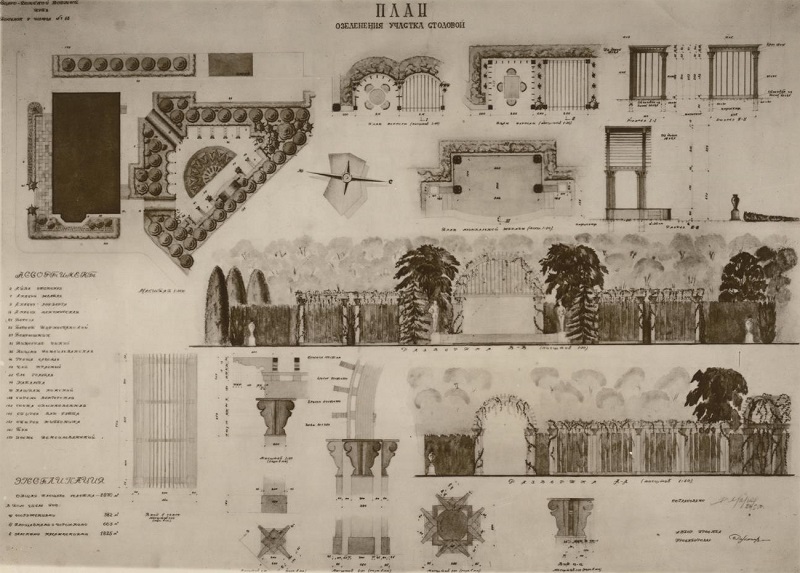

Проект сквера у водосливной плотины Цимлянского гидроузла (правый берег). Из фондов Московского архитектурного института.

Далеко не все планы были реализованы. Так остался только на бумаге проект сквера на правом берегу Дона у Цимлянской ГЭС. Сейчас на этом месте находится закрытая для посторонних запретная зона гидроэлектростанции. Небольшой сквер на левом берегу Дона непосредственно у машинного зала ГЭС успели разбить, но и он сейчас закрыт для посетителей.

Деревья играли не только эстетическую роль в ландшафте канала. Для защиты от ветра высокосидящих буксируемых судов приканальные насаждения должны иметь достаточную высоту, значительный фронт и плотность. Только при этих условиях можно создать зону относительного затишья по всей ширине канала. С этой целью защитные посадки по берегам канала за кавальерами создавались в виде полосы шириной 50 метров при посадке деревьев в 16 — 20 рядов в шахматном порядке. При посадке саженцев расстояние между рядами установлено 0,7 метров; в последующем по мере роста деревьев часть из них подлежала пересадке.

План озеленения участка столовой, 1950 год. Поражает высокая проработанность даже такого локального проекта благоустройства. Из фондов Московского архитектурного института.

В районах с неблагоприятным ветровым режимом, в частности на участке между шлюзами № 2 и 3, с восточной стороны канала было предусмотрено устройство пятирядной полосы защитного озеленения; между шлюзами № 3 и 4 — шестирядной посадки на небольшой насыпи - кавальере и защитной полосы за кавальером шириной 50 метров. От шлюза № 4 до шлюза № 5 высаживали защитную полосу шириной 50 метров. Водополив зеленых насаждений на канале защитных полос производился передвижными насосными установками, смонтированными на небольших катерах.

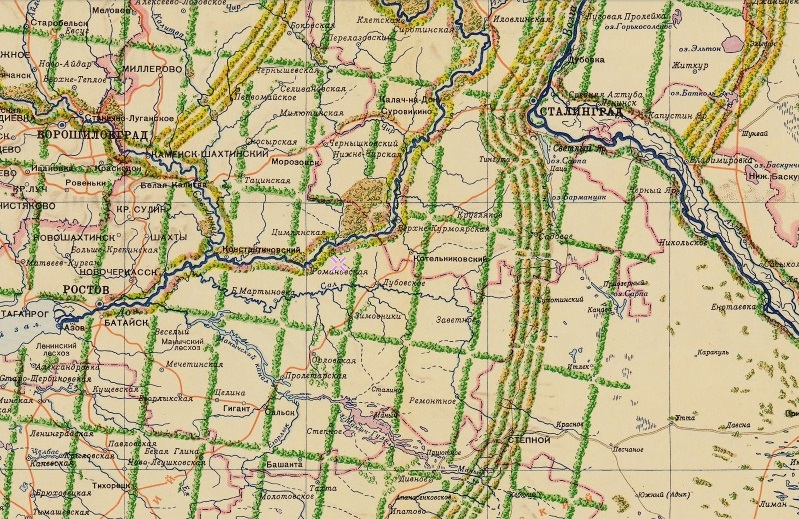

План создания государственных лесополос на 1951 год. Цимлянское водохранилище и Волго-Донской судоходный канал еще не нанесены на карту, но лесополосы вдоль Дона уже включены в план работ.

Озеленение берегов водохранилища было увязано с т. н. «Сталинским планом» преобразования природы, важной частью которого стало создание восьми крупных государственных защитных лесных полос (ГЗЛП) совокупной протяженностью 5320 километров (впоследствии, в 1951 году протяженность была пересмотрена и увеличена до 5674 километров). Две сплошные лесосполосы второго порядка в итоге были высажены вдоль берегов Цимлянского водохранилища как часть государственных защитных лесных полос Воронеж – Ростов-на-Дону протяженностью в 920 км (в дальнейшем увеличена до 1055 километров), которая прошла по обоим берегам Дона от Воронежа до Ростова. Эта лесополоса частично сохранились на территории Волгодонска за улицей Степной.

Константин Прибрежный

Новости на Блoкнoт-Волгодонск