«В Европе бы, наверное, за это казнили»: краевед Олег Антонов об уничтожении уникального советского наследия на Дону

«В Европе бы, наверное, за это казнили»: краевед Олег Антонов об уничтожении уникального советского наследия на Дону

Читайте также:

- Мозаики по улице Надежды Крупской в Цимлянске: были, пропали, но сохранились (15.04.2025 12:20)

- «Блудодейски изнасильничал его, как самую женщину»: вопиющие случаи насилия гомосексуального характера среди донских казаков (11.04.2025 15:00)

- «Из партийных документов следует, что в Цимлянском районе были даже случаи людоедства»: Олег Антонов (26.01.2021 19:09)

Скрыты под сайдингом или уничтожены: советские мозаики уходят в небытие и плачут от зависти к древнеримским фрескам.

Об утраченном советском наследии, безвозвратно исчезнувших мозаиках с лиц донских городов и станиц, и о том, где еще можно найти оставшиеся в «живых» выложенные руками людей мозаичные картины, в рубрике «Комментарий недели» рассказал историк-краевед Олег Антонов.

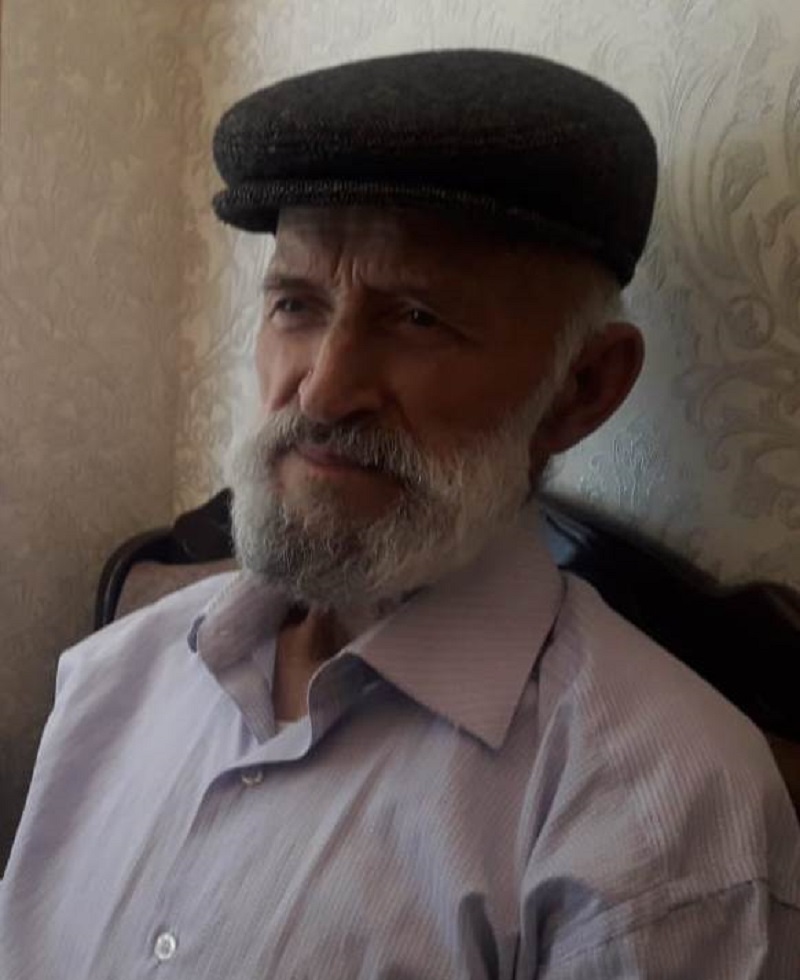

Олег Антонов

Олег Антонов много лет занимается исследованием истории востока Ростовской области. Молодой историк вписывает родные Цимлянск и Волгодонск в контекст большой истории страны. В частности, одним из первых Олег Антонов исследовал тему голода после Гражданской войны в Цимлянском районе, и даже выпустил книгу «Цимлянская красная дружина», посвященную гибели отряда поддерживающих большевиков казаков и крестьян из станицы Цимлянской. Историк-краевед много путешествует по Ростовской области и в рамках нынешней рубрики готов рассказать о мозаиках - культурно-историческом советском наследии, исчезающим повсеместно из-за нежелания местных властей тратить баснословные средства на их реставрацию.

Олег, расскажите о мозаике на Дону. Где в нашем регионе еще можно встретить остатки мозаичного искусства, а где оно безвозвратно утрачено?

- Мы привыкли видеть одни и те же улицы, дворовые пролеты – все кажется привычным глазу. Рутинность быта отвлекает внимание от очевидных, окружающих людей предметов. Стоит лишь раз остановить шаг, окинуть взором пространство, и можно разглядеть, что монолитные каменные изваяния имеют свой неповторимый облик, что на них проступает потерянная советская культура – мозаичное искусство.

Мозаика, как декоративно-прикладное искусство, получает больший рассвет в период так называемого советского модернизма, взявшего курс в 1955 году на устранение излишеств в проектировании и строительстве, по сути, похоронив сталинский ампир.

Во время поездки по Цимлянскому району в мае 2018 года я обнаружил настенные мозаики советской эпохи на многих объектах различного назначения. Судьбы некоторых из них предрешены – исчезнуть под безвкусной внешней отделкой, как на Доме культуры хутора Лозной, или быть сбитой в процессе капитального ремонта, как на Дворце культуры станицы Маркинской и Доме культуры в поселке Саркел. Остальные сыплются от времени и людского безразличия. В большей степени в этом вина местных властей. Из-за финансовой невыгодности для муниципалитетов эти здания не являются объектами культурного наследия. Мозаики не стоят у них на балансе. Такая практика очень частая не только в Ростовской области, но и по всей России.

Расскажите, какие мозаики вы видели, и быть может, сфотографировали для истории на случай их исчезновения вслед за большинством.

Начнём с города Цимлянска, в котором я родился, где прошли мои детство и юность. Я жил в районе, называемом «Черёмушки», рядом с ковровой фабрикой, где находились две остановки по противоположным сторонам улицы Московской. Если память меня не обманывает, то в 1990-е годы эти остановки были с мозаиками.

На фасаде здания бывшей ковровой фабрики и сегодня можно увидеть мозаику высотой в два этажа. Добраться до неё нелегко: пушистые сосны скрывают панно. Взобрался на дерево, поранил голову о корявую ветку, испачкался смолою, но сфотографировал и довольный спустился, поймав недоумённые взгляды прохожих.

Мозаика на здании бывшей ковровой фабрики. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Направляясь по Московской улице в сторону церкви Святителя Николая Чудотворца, и повернув на улицу Надежды Крупской, что ведёт к городскому пляжу, можно было увидеть две остановки с мозаиками. В 2018 году они ещё стояли, хотя уже были частично замазаны краской, что походило на самодельную реставрацию. В настоящее время остановки с мозаиками уничтожены.

Мозаики на уничтоженных остановках по улице Надежды Крупской. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

В 2024 году цимлянский поэт Егор Михальчук обратился в администрацию Цимлянского района с просьбой объяснить причину сноса остановок по улице Надежды Крупской, и почему не были спасены мозаики на этих остановках. Ему ответили, что по итогам комиссионного обследования, которое инициировала прокуратура Цимлянского района, установлено, что конструкции не подлежат ремонту и необходимо снести остановочные пункты. А мозаики сфотографировали. Администрация назвала фото и видео фиксацию – сохранением архитектурного облика Цимлянска, что звучит цинично.

В центре города, в районе бывшего Универмага, расположено ателье «Аксинья». Долгое время мозаика, сделанная по мотивам романа «Тихий Дон», скрывалась за рекламным баннером. Я ждал несколько лет, когда его уберут. Настал тот час, но рядом произрастало фруктовое дерево, которое своими ветками закрывало часть изображения. В 2024 г., после оледенения и гибели многих деревьев, и это дерево сломалось. Долгожданное фото получилось.

Мозаика на здании ателье «Аксинья». 2024 год. Фото из архива Олега Антонова.

Турбаза «Чайка» мне знакома с детства. При директоре Петре Фёдоровиче Ковалёве моя мама, Ирина Васильевна, работала там главным бухгалтером. Школьником частенько там ошивался, и даже поработал один день дворником. На месте концертной площадки был фонтан, который украшала мозаика. Это также подтверждает и Кашина Анна Алексеевна, бывший заместитель директора турбазы.

Мозаика на жилом корпусе турбазы «Чайка». 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Мозаика на жилом корпусе турбазы «Чайка». 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

На территории турбазы расположены два жилых корпуса, на них ещё держатся, понемногу обваливаясь, грандиозные по замыслу и содержанию, мозаичные полотна. Рядом стоявшее здание имело выложенную смальтой надпись «СТОЛОВАЯ». Как мне сообщили, столовой уже нет.

Мозаика на здании столовой турбазы «Чайка». 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Выезжая из Цимлянска в станицу Красноярскую, перед железными путями, с левой стороны стоит остановка, она выложена керамической плиткой с рисунками. Её не удавалось долго сфотографировать в хорошем состоянии. Она была обклеена сплошь рекламой. Но случилось чудо для меня, а для местной власти настала необходимость. Пришлось отмывать остановку, т.к. приезжал губернатор.

Отдельные элементы остановки. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Вскоре объявился странный субъект, который систематически сбивал плитку. Некоторые фрагменты мною были подобраны и перенесены в музей Центра внешкольной работы, где я трудился. Самое странное то, что после того как остановку отремонтировал местный предприниматель, о чем сразу написали в газете, ее никто не тревожил. Видать вандалы посчитали, что реставрация прошла успешно.

Сегодня мой любимый город не может похвастаться былыми мозаичными изображениями. Их становится всё меньше. Они неудобны, и сохраняются там, куда не добралась рука нового владельца или новатора архитектурных форм.

Как обстоят дела с мозаиками в других поселениях Цимлянского района?

Когда заезжаешь в станицу Красноярскую со стороны Цимлянска, то по левую руку стоит дом культуры. Он был построен в 1967 г. на деньги колхоза имени Ленина. Единственный колхоз района, который остался на плаву после распада союза.

Дом культуры в станице Красноярской. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Здание дома культуры украшают мозаичные вставки. Фронтон - большим панно, на котором изображены Ленин и работники сельского труда: комбайнёр, сенокосчик и доярка. Фасад – ещё двумя небольшими изображениями. На первом – девушка в окружении главных атрибутов живописи, музыки и театра: палитры с кистями, арфы и театральной маски. На втором – девушка в роли воспитателя и наставника для подрастающего поколения.

Мозаики на фасаде здания дома культуры в станице Красноярской. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Порой, мозаики не уничтожают, а прячут под сайдингом, покрывают отделочными материалами поверх. Можно ли узнать в таких случаях, какое было изображение до ремонта здания?

Таких случаев много. В помощь идут старые фотографии. Так, изображение мозаики в хуторе Лозном пришлось искать не один год.

Повернув за дом культуры Красноярской станицы, пересекая поселение по зигзагообразной дороге, направляемся в хутор Лозной, оставляя за собой посёлок Сосенки и хутор Рынок-Романовский.

На углу здания дома культуры выглядывает кусочек мозаики. Она спрятана под цементным раствором, которым закатали стены клуба, чтобы его утеплить.

Кусочек мозаики выглядывает из-под цемента. Лозной. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Недавно удалось раздобыть фотографию. Среди запечатлённых на ней людей есть Елена, сестра Татьяны Георгиевны Вангуловой, и мой дядя Вячеслав Васильевич Бровко. За их спинами виднеется верхняя часть мозаики.

Фрагмент мозаики на доме культуры хутора Лозного. 1970-е годы. Из архива В.В. Бровко.

Дом культуры Лозного был местом проведения регистрации браков и рождения детей, в нём проходили вечера и танцы. Рядом с ним фотографировались многие.

Об изображении в нижней части мозаики дают некое представление следующие фотографии: первая чёрно-белая 1980 г., предоставленная Георгием Сорокиным, вторая, цветная, из семейного архива Т. Вангуловой 1989 г.

1980 год. Фото предоставил Георгий Сорокин.

1989 год. Из архива Т. Вангуловой.

В общем мозаика, как из доброго советского мультфильма: огромное солнце своими лучами греет тружеников села и их родную землю. Надеюсь, что отыщется фотография, где она будет видна полностью. И надеюсь, что снимут эту безвкусную отделку с примитивным дизайном.

Едем дальше. В Паршиков. Перед поворотом на хутор – остановка, выложенная различными геометрическими орнаментами и изображениями птиц. Стойко переносит погоду и сохраняет мозаику.

Остановка на трассе Цимлянск-Морозовск, поворот на хутор Паршиков. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

На Паршиковском доме культуры тоже есть мозаика. На момент исследования ее в 2018 году уже были утраты. Интерпретировать рисунок сложно, так как в нём может быть заложено много смыслов.

Мозаика на доме культуры хутора Паршикова. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Одним из символов на панно являются искры. Они могут отсылать к названию колхоза «Искра». Когда-то хутор Паршиков был центральной усадьбой этого колхоза. В каком состоянии сейчас мозаика и дом культуры мне неизвестно, но по слухам там все печально.

Случались ли какие-то интересные случаи в поисках и изучении мозаик?

Был такой случай. И он произошел в станице Маркинской, в мае 2018 года: я попал на начальный период ремонта дворца культуры. На здании уже были установлены стяжки под сайдинг, а мозаика практически сбита.

Фрагменты мозаики. Маркинская. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Схватив фотоаппарат и попросив рабочих остановиться на 10 минут, я смог зафиксировать избитые современной действительностью образы пионера и комсомольцев. Ленин не пострадал.

Фрагменты мозаики. Маркинская. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

В тот же день я познакомился с учителем истории, краеведом Татьяной Георгиевной Савиловой. Она сообщила, что дворец строили на колхозные средства, а мозаику, возможно, привозили с Украины.

В Цимлянском районе мозаики, получается, предоставлены сами себе. Какие потери произошли в последние годы?

– А что случилось с мозаикой в Саркеле? – так началось моё знакомство с Гончаровым Михаилом Леонидовичем. Разговор состоялся по телефону в декабре 2024 г. Я не знал, что там происходит. Оказалось, мозаику сбили и бросили за зданием ДК. Или чиновничьим языком это называется «демонтировали и законсервировали». Суть не изменилась, но я был в недоумении. Начал узнавать.

Мозаика. Саркел. 2018 год. Фото из архива Олег Антонова.

В Ростовской области и за её пределами имя Михаила Гончарова известно. Он является членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и не раз защищал со своими единомышленниками культурное наследие советской эпохи. Сейчас идёт работа по созданию реестра советских мозаик Ростовской области под руководством Ростовского регионального отделения ВООПИиК. И панно в Саркеле не могло не обратить на себя внимание, а вернее на отношение к нему.

Пока на уровне слухов, возможно мозаику спасут и восстановят, но уже за пределами Цимлянского района. Если она оказалась ненужной для этого района, пусть хотя бы будет украшать другой. Я категорически против её переноса, но если выбирать – то надо спасать. Мое сватовство мозаики Цимлянским винам не увенчалось успехом. Правление может и не против было бы, но чёрная кошка пробежала между ним и поселковой администрацией. А когда согласия нет – то нет и дел.

Как часто удается установить имена художников, которые создавали мозаичные полотна?

Очень редко. В Цимлянском районе мне удалось установить авторство одной мозаики. И то благодаря воспоминаниям жителей станицы.

Одно из таких полотен расположено на заднем фасаде здания Дома (Дворца) культуры станицы Калининская. В отчете о достижениях за 1966 год председатель совхоза «Большевик» Ковалев небезосновательно считал, что работающий несколько лет Дворец культуры в станице «по архитектурному решению и удобствам является одним из лучших в области». В настоящее время таким его не назовешь: здание рушится, стены в трещинах, фонтан и скульптуры ломают еще с 90-х годов XX столетия.

К 50-летию советской власти жители Калининской выразили желание запечатлеть образ казачества на Дону. За эту работу взялся Хасан Джашарбекович Аппаков. По национальности он – карачаевец. Родился в 1938 году. Закончил художественно-графический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического университета в Карачаевске. Затем преподавал в школе и профессионально-техническом училище. По состоянию здоровья жены Хасана Аппакова супруги вынуждены были сменить местность проживания. Так семейство попало в Калининскую.

Фрагмент мозаики. Калининская. 2018 год. Фото из архива Олега Антонова.

Хасан Аппаков выбрал для своей работы сцену из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» – сватовство Григория Мелехова и Натальи.

О том, как трудился художник, рассказывает его дочь Светлана Кипкеева:

– На работу над мозаикой было отведено очень мало времени, отцу приходилось работать ночами, спал по три-четыре часа в сутки.

Eго задачей было отобразить жизнь и быт казачества того времени. В своей работе отец представил часть Дона, казачьи курени, плетень с горшками и т.д. А еще изобразил коня рядом с главным героем, без которого казак не считался казаком.

Самым трудным было создать образ Григория. Шолохов в романе пишет, что у него крючковатый орлиный нос и диковатый взгляд, и это надо было отобразить. После множества проб, через трое суток, он остановился на последнем варианте. Одежда на главных героях была скрупулезно подобрана в соответствии с описанием автора романа. Мозаика выполнена из крашеного стекла, основа была загрунтована несколькими слоями. После высыхания густотертой масляной краски мозаику собрал по квадратам на картоне. После нумерации они складывались в отдельные стопки. А когда все панно было выполнено, отец набранные квадраты сажал на густотертую масляную краску, а затем смывал теплой водой весь картон. Работа была трудоемкая по выполнению, зато по праву оценена жителями станицы.

Хасан Аппаков. Фото из архива С. Кипкеевой.

Вскоре Хасан Аппаков покинул казачью сторону и вернулся в Карачаево-Черкесию. Проживал в станице Зеленчукской, где и умер в 2019 году.

Следует еще отметить, что панно в Калининской, в отличие от других, выложено не из керамики, цветных камней или смальты, а из обычного стекла, обработанного мастером собственноручно! Фотографировать такую мозаику без бликов лучше всего в пасмурную погоду, или когда она в тени.

Что сохранилось из советского наследия в Цимлянском районе?

Сегодня картина выглядит печально. И заключается это в том, что мозаик сохранилось мало и «вопреки». Они никому не нужны, они бесхозны, они – сироты в современном мире, и в скором времени исчезнут.

Можно достаточно привести примеров, как в других городах инициативные граждане спасают мозаики, как порой им помогают местные власти. Но станет ли легче от этих примеров жителям Цимлянского района. Не прозвучит ли это укором в адрес местных чиновников или отдельных муниципальных подразделений, которые в своём названии имеют слово «культура»? Конечно, так прозвучит только для тех, кто не обращает внимания на проблему сохранения мозаик. Остается малая надежда на то, что существуют должностные лица, которые возьмут под свой контроль сохранение оставшихся мозаик в Цимлянском районе.

Современникам в напутствие приведу слова академика Д.С. Лихачева: «Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен и нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и «суда». Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому».

Красивые слова интеллигентного человека, но и эти слова вряд ли услышат люди особой породы – чиновники Цимлянского района, которые самовольно решают чему быть, а чему не быть. В их распоряжении самые компетентные комиссии, которые состоят из них же, на их стороне закон, да и зачем считаться с мнением жителей.

Не стоит ли властям обратить взор на неприглядную для них Европу, где сохраняются мозаики и фрески, где за уничтожение культурного наследия, не казнили бы, но привлекли к ответственности.

Вот такая печальная действительность,- рассказал в интервью «Блокноту» историк-краевед Олег Антонов.

Серафима Зайцева

Новости на Блoкнoт-Волгодонск