Фашисты казнили учителя из Цимлянской Семена Балина за то, что он не выдал своих учеников: забытые подвиги наших земляков на Великой Отечественной войне

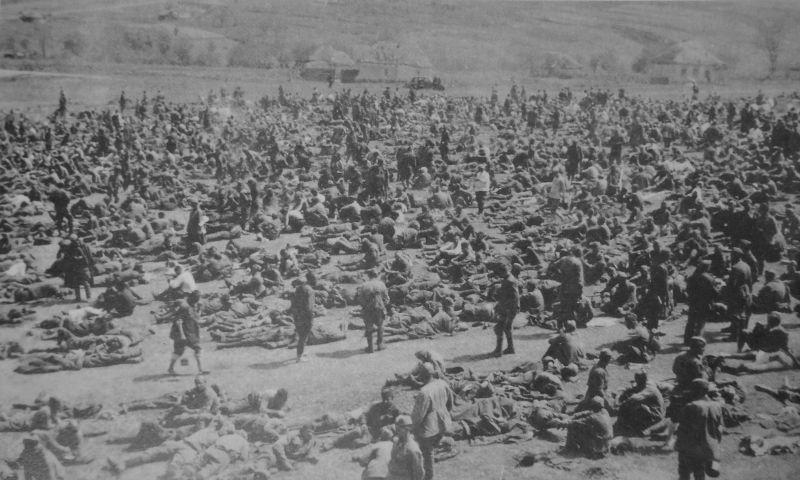

Лагерь советских военнопленных на Дону. Июль 1942 года

Читайте также:

- Июль 42: когда под Цимлянской и Красным Яром решалась судьба битв за Сталинград и Кавказ (21.03.2025 10:00)

- Храм всплывает из-под воды: как выглядит донская Атлантида на месте затопленной станицы Цимлянской (27.06.2024 16:00)

- Битва за станицу Цимлянская: как это было (13.06.2017 10:33)

Станица Цимлянская (в старой версии написания – Цымлянская) была под оккупацией шесть с половиной месяцев – с 16 июня 1942 года по первые числа января 1943 года.

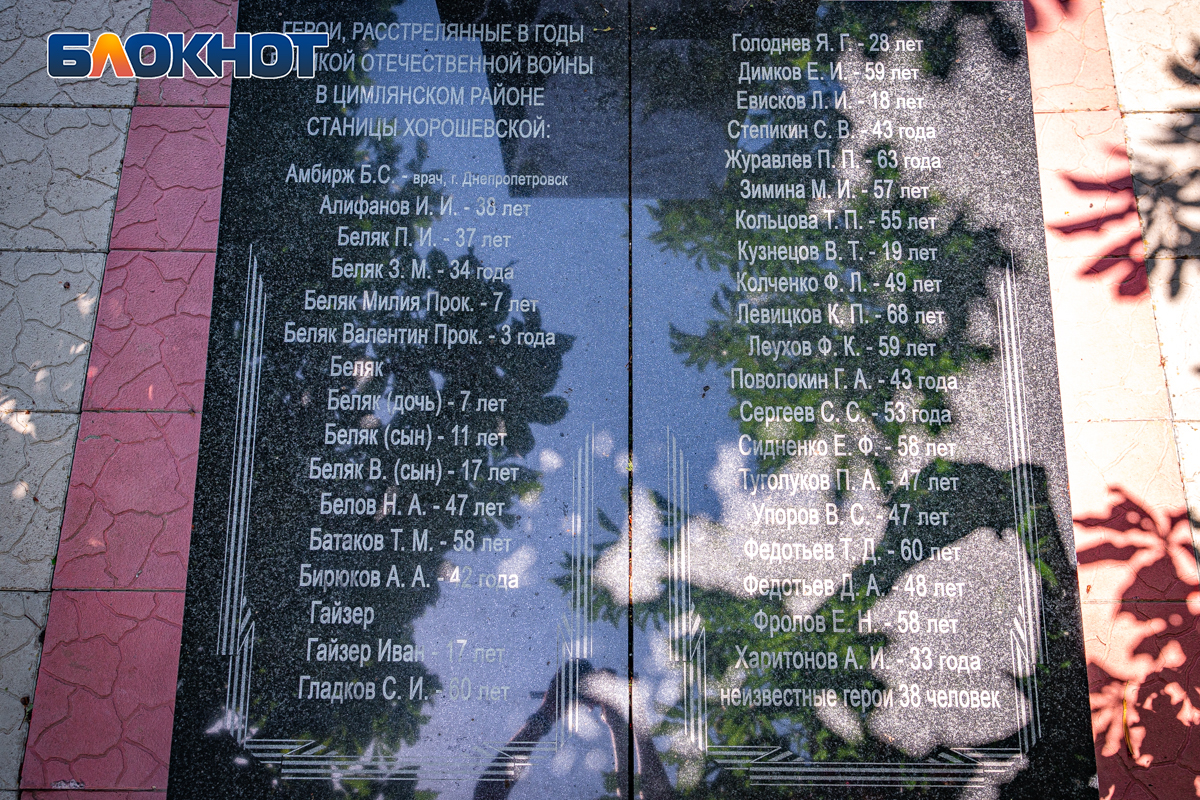

В станице Хорошевской, возникшей после 1949 года на месте переселенной на место современного города Цимлянска станицы Цимлянской, война до сих пор дает о себе знать.

Некоторые их эпизодов плотно вошли в местный фольклор. Например, долгие годы, один из домов окружал забор, сооруженный из немецких пулеметных лент. А с одним из заброшенных домов связан такой рассказ. Немецкие солдаты зимой выгнали из него семью, заняв дом для постоя. На сборы было несколько часов. Хитрые казачки, уходя из дома, выбрали всю паклю из пазов между досками. Когда немцы заселились в дом, они так и не смогли согреться: тепло уходило сквозь щели. Фашисты простудились.

Томатоварочный завод в Цимлянской

Самым страшным местом в станице в годы войны стал бывший томатоварочный (консервный завод). Большое железобетонное здание завода в несколько этажей стояло на берегу Дона в нижней части Цимлы, как раз под берегом напротив современной Хорошевской. Завод фашисты превратили в концлагерь для пленных. Одновременно на небольшой территории содержались тысячи солдат. Краеведы из Хорошевской средней школы смогли уточнить некоторые детали истории того страшного времени.

Данил Чекалов, бывший ученик Хорошевской школы, вместе с членами кружка «Россы» вел поисковую работу по Цимлянскому концентрационному лагерю для военнопленных, который существовал с июля 1942 – по январь 1943 года. В архивах ФСБ на Большой Садовой, Центре документации на Семашко, областном архиве на Ворошиловском есть только название лагеря. А ребята искали людей и их судьбы.

Как уточнили краеведы, приемно-пересыльный пункт лагеря действительно находился в помещениях Цимлянского таматоварочного завода на берегу, а вторая его часть находилась в степи на месте скотных дворах: ни одной постройки, только забор.

Сборный пункт красноармейцев, попавших в плен во время боев на Дону. Июль 1942 года Вот так мог выглядеть Цимлянский концлагерь для военнопленных и лиц гражданского населения на скотных базах станице Хорошевской

Школьники и поисковики ездили в архивы Ростова-на-Дону, и одновременно искали очевидцев, которые жили в Цимлянской в то время. Опросить удалось Таисию Трофимовну Бондаренко и Веру Петровну Шубину.

Удалось установить и некоторых узников Цимлянского концлагеря из местных жителей: Виктора Владимировича Ястржембского и Петра Климовича Кузнецова.

И самое ценное. Удалось записать воспоминания Кузнецова Петра Климовича, который 15-летним подростком был арестован и брошен в лагерь как комсомолец. Он и рассказал о подвиге простого учителя из Цимлянской Семена Балина.

Вместе с ним попал туда и его друг – Тимофей Лукьянченко. По дороге фашисты их изрядно избили. И когда ребят вывалили из машины, Тимофей не мог встать. И тут они слышат за спиной: «Ребята! Ребята! Дорогие мои ребята!». Это был их старый учитель Балин Семён Евсеевич. Пётр Климович вспоминал: «Он был всегда строг и требователен. Мы его немного побаивались. Участник гражданской войны, коммунист. А здесь в концлагере он был совершенно другой: он к нам проявлял удивительную доброту, почти нежность».

Фашисты заключённых не кормили, люди умирали десятками в день. Иногда приезжала машина, гружённая серым от плесени хлебом. Вокруг хлебной кучи становились румынские солдаты с плетьми и приглашали к обеду. Голод не тётка, и люди бросались к хлебу, получая тяжёлые удары плетьми. Удары были такими, что отсекали уши от головы. К Семёну Евсеевичу дважды в неделю приходила жена. За бутылку самогонки охранники соглашались передавать узелок с продуктами, забирая, конечно, самое вкусное себе. Но оставались сухари, лук, иногда картошка, каша. Старый учитель никогда не ел сам, всё делил на три части.

Вокруг лагеря почти каждый день прибавлялись виселицы с пойманными беглецами. Через 2-3 часа трупы покрывались живым зелёным бархатом – здесь царствовала навозная зелёная муха.

Летом под открытым небом в лагере было несладко, а с приходом осени к голоду и издевательствам прибавился ещё и холод. Семён Евсеевич убеждал ребят, что им надо бежать. Только нужен удачный момент, чтобы охранники не сразу хватились. И этот момент настал. В один из ноябрьских дней, когда мёртвых было особенно много, когда их почти никто не считал, когда пошёл дождь со снегом, учитель сказал – пора. Он им подсказал, где им надо отсидеться. Ребята в одной из ям отсидели почти неделю, а потом голодные и холодные ночью осмелились прийти к себе домой.

А что же учитель? Утром его схватили: кто-то видел, как он помогал ребятам. Его долго били – хотели узнать фамилии учеников и вернуть их. Но Семён Евсеевич молчал. И около лагеря появилась ещё одна виселица – место казни старого, доброго до нежности учителя.

Вот так за колючей стеной фашизма учитель выполнил свой последний долг – смертью смерть поправ. Коммунист, верил ли он в Бога, не ясно, но поступил по христианской заповеди: своей смертью спас жизни учеников. Это ли не подвиг учителя на войне?

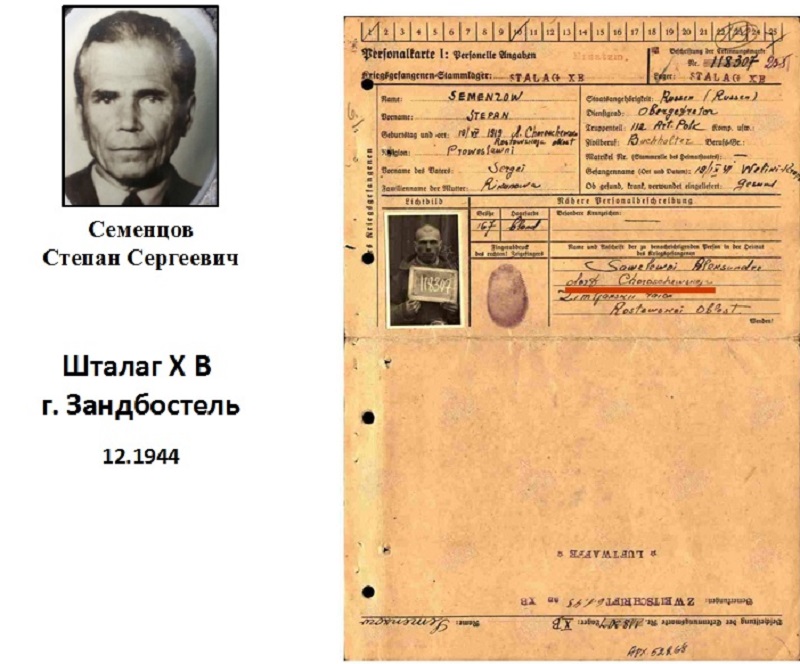

В результате поисков была найдена еще одна фамилия – Семенцов Степан Сергеевич. 18-летним пареньком он по направлению колхозной комсомольской ячейки работал в школе МТС, разбирая и собирая вместе с учениками-старшеклассниками тракторные моторы. Затем армия и война. Семенцов на фронте с 22 июня 1941 года. А 19 сентября 1941 года он попадает в плен под Киевом. И вот с этого момента Степан Сергеевич находится за колючей стеной фашизма.

По найденным документам следует, что Семенцов находился вначале в пересыльном лагере под Киевом, затем – шталаг Х-А г. Шлезвиг, в Саксонии – шталаг люфт 5 Вольфен.

И, наконец, шталаг Х-В г. Зандбостель, где был освобождён 29 апреля 1945 г. Британскими войсками.

Вот что увидели британские солдаты, когда освободили этот лагерь. По приказу коменданта лагеря советских военнопленных вообще не кормили.

Почему такая смена лагерей? Да потому, что за плечами Степана Сергеевича было 4 побега. И после каждого побега били нещадно… помните, как у Шолохова: «Били за то, что ты – русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев» А он, Семенцов, бывший учитель, не был сломлен, не струсил, не предал. Это ли не подвиг учителя на войне? После Победы Степан Сергеевич жил и работал в Гомеле в Белоруссии, умер он в 1997 году.

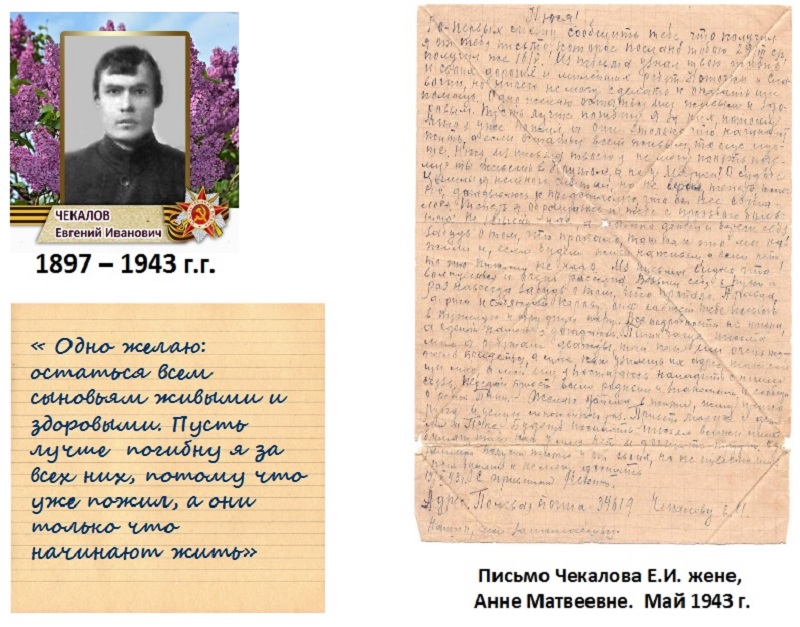

Нельзя не рассказать еще об одном учителе начальной школы бывшей станицы Цимлянской. Это Чекалов Евгений Иванович. Очень порядочный и честный человек. Он так смог воспитать своих двух сыновей Константина и Владислава, что только им исполнялось 18, они уходили на фронт.

Душа болела у отца за своих сыновей, а сердце учителя за всех сыновей сразу. Дорогой своей супруге Анне Матвеевне он писал: «Одно желаю: остаться всем сыновьям живыми и здоровыми. Пусть лучше погибну я за всех них, потому что уже пожил, а они только что начинают жить». Хватило сил у дорогого Евгения Ивановича так воспитать своих сыновей, что ими гордиться можно. Младший Владислав погиб под Сталинградом, оставшись навечно 18-летним. Средний Константин пропал без вести на Украине в 19 лет. Анна Матвеевна в августе 1943 г. получила похоронку на младшенького, а в ноябре 1943 г. получает сразу две: на старшего Константина и мужа Евгения Ивановича. Это про него писал Александр Твардовский:

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Здание школы в станице Цимлянской (Цымлянской), 20-е годы

Евгений Иванович был сильным человеком. У него хватило сил встать на защиту Отечества, хватило сил воспитать сынов своих для этого Отечества, хватило сил отстоять Москву, но был смертельно ранен подо Ржевом. Хватило сил умереть достойно. А вот чтобы вернуться домой, на это уже сил у Евгения Ивановича не хватило. И похоронен он под номером № 2343 в Братской могиле в Псковской области. Это ли не подвиг учителя на войне! Но на этом подвиг Евгения Ивановича не заканчивается! Его внук, Чекалов Владислав Константинович, 28 лет был директором нашей школы. Сегодняшний директор, Машинков Юрий Владимирович, - правнук Евгения Ивановича. А русский язык и литературу ведёт праправнучка – Елисеева Ульяна Сергеевна.

Школа в станице Хорошевская, современный вид

Николай Иванович Кузнецов, учитель истории Хорошевской школы, более 20 лет возглавлял учебное заведение. Полный тёзка легендарного разведчика – Кузнецова Николая Ивановича. С июня 1942 года на фронте. В первом же бою получил тяжелейшее ранение, одна нога стала короче другой на 18 сантиметров. А он отказался от комиссования. Просил оставить его хоть конюхом. Так как имел образование, его приписали к интендантской службе. Его боевой путь проходил через Запорожье, Кривой Рог, освобождал Одессу, воевал в Польше, брал Берлин, участник легендарной встречи двух фронтов на Эльбе.

Часто по телевизору показывают фильм «Фронт без флангов», «Фронт в тылу врага». И там есть два вот таких кадра, очень даже публичные. Когда герой актера Ивана Лапикова, Ерофеевич, дважды расписывается. Первый раз на указателе, что до Берлина 653 километра. А второй раз на рейхстаге. В этом Ерофеевиче легко узнаётся наш учитель - Николай Иванович. Это он, хромой и искалеченный, но до Берлина дошёл и тоже расписался на рейхстаге. И на рейхстаге была надпись: «Кузнецов, ст. Цимлянская». Это ли не подвиг учителя на войне!

Краеведческое исследование выполнено ученицей Хорошевской средней школы Анастасией Полубедовой под руководством учителя русского языка и литературы Елены Щербаковой. Редакция «Блокнота Волгодонска» благодарит учеников и учителей школы в Хорошевской за проведение краеведческих исследований в рамках изучения истории родного края.

Ранее "Блокнот" выпустил подробный путеводитель по станице Хорошевской. О том как проходила оборона станицы Цимлянская, и о ее влиянии на Сталинградскую битву, "Блокнот" также рассказывал своим читателем. Сохранились и воспоминания непосредственного участника боев за освобождение станицы Цимлянской.

Читайте новости Волгодонска в удобном формате в нашем Телеграм-канале и в MAX.