Храм всплывает из-под воды: как выглядит донская Атлантида на месте затопленной станицы Цимлянской

Читайте также:

- Любой вид рыбалки полностью запретили на оросительном канале (06.06.2024 13:30)

- Как товарищ Зубрик отправил станицу Цимлянскую на дно водохранилища (12.11.2020 14:45)

- Хутора и станицы, оказавшиеся на дне Цимлянского моря (07.06.2015 19:00)

Тайные склады Петра Великого, столетние казачьи виноградники, хазарская магия на руинах древних крепостей, храм, который всплывает из-под воды раз в 15 лет и место, где евреев фашисты пытали зелеными мухами: «Блокнот Волгодонска» в рубрике «Блокнот путешественника» представляет первый электронный путеводитель по почти затопленной станицы Цымлянской, малоизвестной туристической достопримечательности Юга России.

Иногда посмертная слава оказывается сильнее прижизненной известности. Это относится и к исчезнувший городам. Кто бы теперь слышал о городе Молога, если бы не Рыбинское водохранилище, затопившее его. В 20 веке на главных реках России были построены десятки крупных водохранилищ, а под воду ушли сотни населенных пунктов.

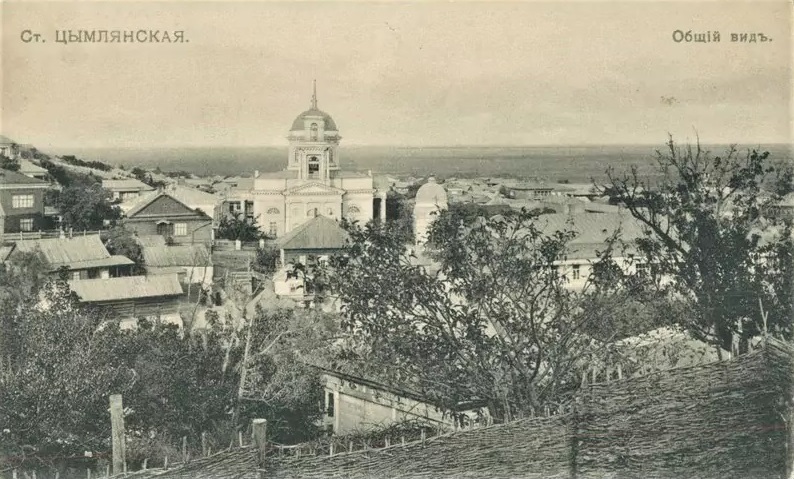

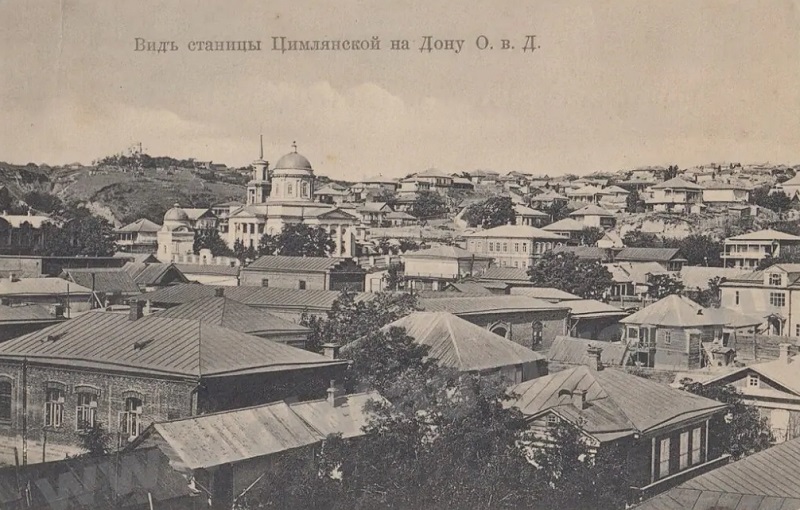

На Дону возникло только одно крупное водохранилище: Цимлянское, названное так в честь станицы Цимлянской— одной из старейших в регионе. Первые упоминания о ней относятся к началу 17 столетия, а официальным годом рождения станицы считается 1672 год, когда казачий городок был упомянут в отписке в Москву атамана Фрола Минаева. К началу 20 века Цимлянская считалась одной из крупнейших и богатейших станиц на Дону. По численности населения — более 8 тысяч человек, она вполне соответствовала уездному городу. В центре станицы высился огромный Никольский собор, центральная площадь постепенно приобретала городской облик с двухэтажными кирпичными жилыми и общественными зданиями. На Дону станица Цимлянская была известна своим вином и шампанским и богатыми ярмарками.

Центр станицы Цимлянской в старые времена, Никольский собор

Старая станица была перенесена за 17 километров — на место, называемое Кумшацкий бугор, где и возник новый город Цимлянск, рядом с плотиной Цимлянской ГЭС. Под затопление попадало около 60% площади застройки станицы и слившихся с ней хуторов (Чекалов и Потайновский). Под воду уходили район пристани, исторический центр станицы с собором. Но район винодельческого завода, мельницы, кладбище и верхние улицы оставались нетронутыми водой. Для сравнения немногим меньше потерял своей территории город Калач-на-Дону в Волгоградской области.

Вид на бывшую станицу. Чекалова гора

При определенных условиях станица под прежним названием могла сохраниться. В датированных 1948 годом первых переселенческих документах, еще указывается станица Цимлянская, а новый населенный пункт у ГЭС называется рабочим поселком «Ново-Цимлянским». Окончательное решение перенести станицу на новое место обычно связывают с необходимостью создать новый районный центр с возникшим поселком работников ГЭС. «Старая» Цимлянская оказывалась без железной дороги и удобной пристани на Дону (из-за крутизны берега наполненного водохранилища).

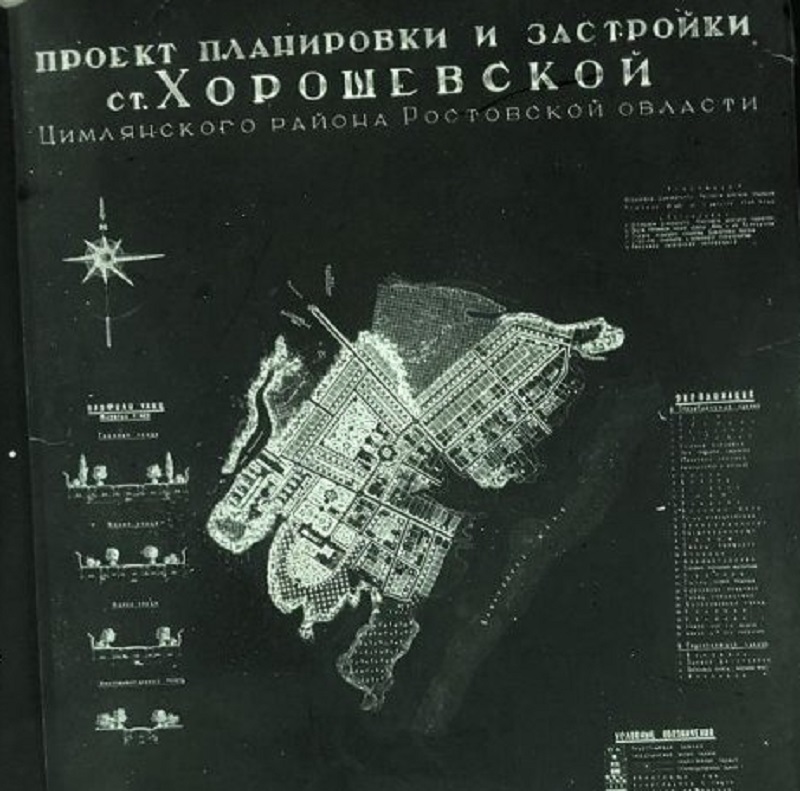

Генеральный план станицы Хорошевской, начало 50-х годов. Из собрания Государственного музея архитектуры имени Щусева (Москва)

На месте старой станицы был создан новый населенный пункт — станица Хорошевская, куда переехали жители недалеко расположенной одноименной станицы (она полностью уходила под воду) и ряда близлежащих хуторов. Впрочем, несколько десятков цимлян остались жить в своих домах. Станица планировалась достаточной большой — с населением в пару тысяч человек. Новый населенный пункт вбирал в себя остатки старой станицы, а новые улицы планировалось строить вдаль от моря. В фондах Государственного музея архитектуры имени Щусева в Москве сохранилась фотокопия разработанного в начале 50-х годов генерального плана станицы Хорошевской. В современной станице осталось не более 400 постоянных жителей. Но дух старой Цимлы не исчез. От старой станицы остался целый ряд памятников, которые сохранились вплоть до нашего времени. Их мы и осмотрим.

Как добраться до станицы Хорошевской: карта достопримечательностей

Лучший и почти единственный способ попасть в станицу Хорошевская — личный автомобиль или такси. Путь из Цимлянска в станицу займет около 20 минут. Дорога до станицы с твердым покрытием подходит для всех типов автомобилей, но встречаются и у ухабистые участки. Внутри станицы улично-дорожная сеть находится в удовлетворительном состоянии. На 2024 год запланирован ремонт и укладка асфальта на некоторых улицах станицы.

Автобусное сообщение в Цимлянском районе находится в состоянии коллапса. С прошлого года число автобусных рейсов из Цимлянска до Хорошевском и обратно сократились до двух рейсов в неделю. В Цимлянске конечная остановка автобуса №108 находится на новом автовокзале на улице Некрасова. До станицы можно добраться и по воде из Цимлянска на частной яхте или моторной лодке. В станице нет пристани или дебаркадера, но высадиться можно на мелком песчаном пляже.

Остановка на центральной площади в станице

«Дикий туризм»: особенности посещения

Хорошевская — историческое, но не туристическое место. Не ждите там удобных кемпингов, указателей и готовых туристических маршрутов. Этого в Хорошевской нет. Станица - «чистый» лист с точки зрения туристической инфраструктуры, что и придает ей определенный шарм и привлекательность. Здесь можно почувствовать себя первооткрывателем. Поэтому чтобы проникнуться духом этого места следует обладать толикой воображения и заранее понять и узнать историю старой Цимлы. Станица — тихое и спокойное место, уровень криминала небольшой. Цыганская община составляет несколько семей.

В станице есть небольшие продуктовые магазины. Сотовая связь ловит достаточно уверенно, качество мобильного интернета среднее. В станице действует фельдшерский-акушерский пункт, где могут оказать первую помощь, но с серьезными проблемами со здоровьем следует обращаться в Центральную районную больницу в Цимлянске.

На улице станицы

Общественных туалетов в Хорошевской нет. Нет в станице из-за небольшой численности населения и нестабильного туристического потока кафе и ресторанов. Продукты для пикника на природе лучше всего закупить по дороге в Цимлянске.

Отдохнуть в тени в центре станицы можно на мемориальной аллее, но включать там громкую музыку и распивать спиртные напитки не приветствуется.

Для прогулок по окрестностям станицы следует иметь крупную и надежную обувь, при поездке летом — обязателен головной убор для предотвращения солнечного удара. Не следует забывать и о защите от клещей открытых участков тела.

География донской Атлантиды

Современная станица Хорошевская сдвинута на юго-запад от центра исторической станицы Цимлянской. Сейчас окраины северной части Хорошевской лежат напротив центра затопленной станицы. Что представляла собой станица Цимлянская накануне затопления?

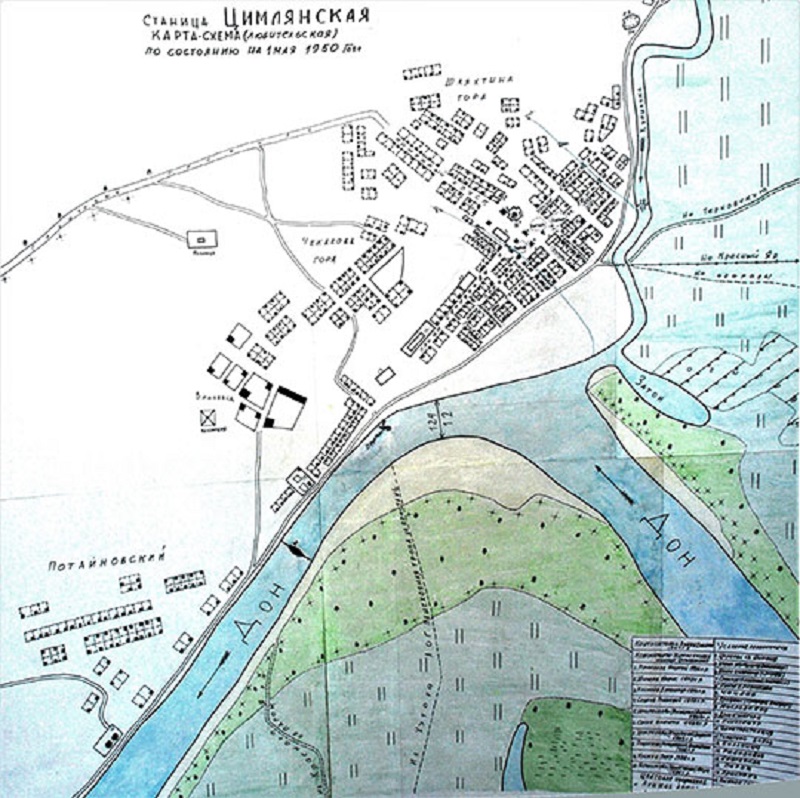

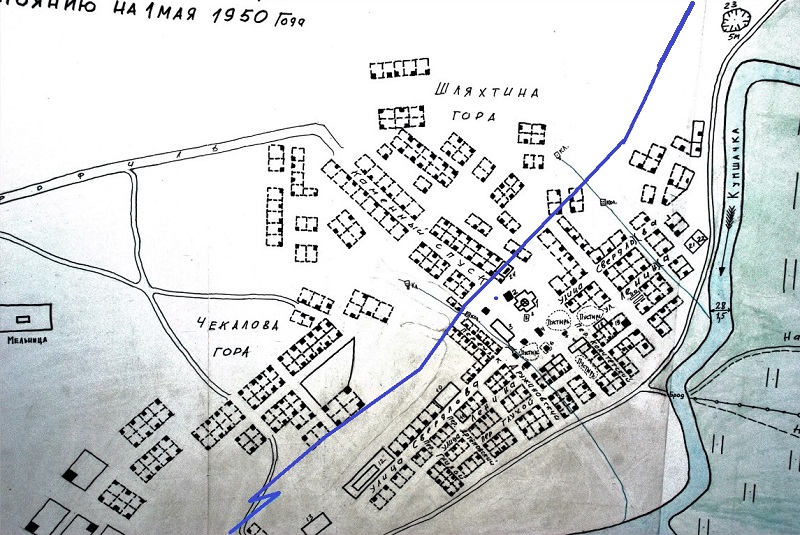

План станицы Цымлянской, 1950 год. Фотография из фондов Цимлянского краеведческого музея.

В фондах краеведческого музея Цимлянска сохранился любопытный документ — датированный 1950 годом рукописный план станицы Цимлянской. Она дает представление, как выглядела станица накануне затопления. Станица условно делилась на три части: Городок, Шляхтина гора и Чекалова гора. Последний район станицы иногда выделялся как отдельный хутор Чекалов.

Центр станицы. Фрагмент плана. Синий линией указана примерная граница затопления.

Центр станицы и наиболее плотно застроенная часть населенного пункта находился в низменной придонской части и исторически назывался Городок. Сейчас он полностью ушел под воду. Он представлял собой четыре параллельных реке улицы с центральной станичной площадью — майданом, где и стоял Никольский собор. Улицы шли в такой последовательности от Дона: Набережная, переулок Глухой, улица Ленина и улица Свердлова. Центр станицы находился между улицами Ленина и Свердлова на бывшей Соборной площади. К Дону центр станицы не выходил — от реки крайние дома Городка отделял огромный заливной луг, который каждую весну затоплялся Доном. При высоком уровне воды топились и окраинные дома. Вопреки названию, старая станица Цимлянская на реке Цимла не стояла — по окраине станицы протекал небольшой приток Дона - Кумшачка. Сама Цимла протекала в нескольких километрах от станицы. По иронии судьбы, город Цимлянск окраинами аналогично выходит к речке Кумшак, который имеет общее происхождение названия с Кумшачкой.

Вид на центр станицы, 1910 года. В центре - Никольский собор, влево - нагорная часть станицы с Чекаловой горой и церковью Покрова Святой Богородицы

Местная промышленность в станице была сосредоточена в высокой нагорной части и на полоске земли, примыкающей непосредственно к Дону. Там рядом с водой стояло большое здание томатоварочного (консервного завода), рядом с ним находился корпус районной больницы. Южнее стояли бараки и причалы рыбзавода и находилась пароходная пристать. Еще ниже по Дону, рядом с хутором Потайновский (был расселен) находились резервуары нефтебазы.

Вид на бывший хутор Потайновский

Нагорная часть станицы состояла из двух обособленных частей - гор по местному: Чекаловой и Шляхтиной. Именно вокруг Чекаловой горы и была сформирована современная станица Хорошевская, две улицы которой — Казачья и Набережная, полностью повторяют планировку старой станицы Цимлянской. Именно на этих двух улицах сохранилось наибольшее число старых жилых домов. Но большинство из них дошли до наших дней в сильно перестроенном виде. На Чекаловой горе работала механическая мельница и большой спиртоводочный завод. При последнем действовала и электростанция, обеспечивающая станицу электроэнергией. Впрочем, свет к 1950 году, был только в административных и общественных зданиях и в небольшом количестве жилых домов.

Цимлянская гимназия, находилась на Соборной площади, 1918 год

В стороне от Чекаловой горы лежала Шляхтина гора. Эта часть станицы под затопление не попадала, но до наших дней не сохранилась. На Шляхтиной горе стоит и одна из главных достопримечательностей станицы - «Петровские погреба». Последние жилые дома на Щляхтиной горе были снесены были разобраны еще в 70-е годы, когда жители Хорошевской постепенно продолжали переезжать в более благоустроенный районный центр. От этой части станицы осталось только пустыри, среди которых можно угадать фундаменты старых домов и улицы.

После общего обзора станицы, можно приступить к осмотру ее достопримечательностей и интересных мест.

Мельница Парамонова: символ порушенной станицы и безвременья 90-х годов

На окраине станицы Хорошевской много лет стоит одинокая стена из красного кирпича. Это все, что осталось от самой крупной в станице Цимлянской паровой мельницы купца Парамонова. Наряду с заводом игристых вин и заводом по переработке томатов, до Великой Отечественной войны мельница считалась одним из основным промышленных предприятий станицы.

Обратите внимание на металлический балкон на остове здания - ему более 100 лет

Сейчас от некогда трехэтажного корпуса осталась только одна боковая стена: все остальное было разрушено временем и людьми. Основание мельницы приписывают известной на Дону семье предпринимателей Парамоновых. Уроженец станицы Нижне-Чирской Елпидифор Парамонов в 70-е годы 19 столетия начинал как мелкий скупщик зерна, а спустя 10 лет вошел в число крупнейших предпринимателей и экспортеров донского зерна.

Дата строительства кирпичного корпуса вместе со вспомогательными постройками (одна из них, бывшая конюшня сохранилась рядом с мельницей) точно не известна, предположительно это 80-90-е годы 19 века. Мельницу построили в стороне от жилья рядом с дорогой, по которой зерно везли к пристани. По некоторым данным на момент постройки источником энергии на мельнице служила паровая машина, после 1900 года замененная на дизельный двигатель. В это время мельницу как раз выкупает цимлянский купец Воронов.

Мельница без сильных повреждений пережила Великую Отечественную войну и продолжала работать и в послевоенные годы после переселения станицы Цимлянской. Тогда же в конюшне рядом с ней оборудовали маслоцех, а в 60-е годы производство было в последний раз модернизировано. При этом старый мельничный дизельный двигатель с мельницы спустя много лет был обнаружен в хуторе Рябичев. Его перенесли в краеведческий музей в станице Романовская.

Мельница в начале 90-х годов. Фотография из фондов Волгодонского эколого-исторического музея

Удар по мельнице был нанесен в 90-е годы с развалом местного колхоза. Производство муки остановили, а все оборудование демонтировали, после чего начался погром самого здания. Больше всего вандалов интересовал старый кирпич и металлические конструкции. За несколько лет от памятника осталась только одна стена, после чего погром был прекращен. В станице местные жители могут показать большой коттедж, который построил человек, разрушивший мельницу.

Из особняка купца к школе

На окраине станицы стоит двухэтажное здание из красного кирпича. Это Хорошевская средняя школа, в прошлом особняк купца Воронина. Школа — самое большое и лучше всего сохранившееся здание старой Цимлы. Кирпичный «городской» дом построил в 1901 году разбогатевший на зерноторговле купец Воронин. Дом он построил не в престижном центре станицы, а на ее окраине рядом со спиртоводочным заводом и недалеко от собственной мельницы и хлебных ссыпок.

После Революции дом был национализирован и передан под больницу (основной больничный корпус находился ближе к Дону). До 40-ых годов в здании была больница. Во время Великой Отечественной войны – госпиталь. После войны, до 1956 года, здание переходит в распоряжение Цимлянского винзавода, где на первом этаже располагалась бухгалтерия, на втором – общежитие для рабочих, в подвале – хранилище для готовой продукции (в бутылках). В 1969 году в «дом купца» въезжает школа. Школа и спасла исторический памятник от разорения. В 2007 году в школе прошел капитальный ремонт, сейчас здание, которому уже исполнилось почти 125 лет, находится в отличном состоянии.

Здесь делали легендарное шампанское — бывший винзавод в станице Цимлянской

Рядом со школой можно заметить несколько внушительных старинных складов, которые явно выделяются на фоне общей неказистой застройки станицы. Эти здания — все, что осталось от одного из крупнейших спиртоводочных заводов (именно так!) региона, на базе которого после Революции был создан Цимлянский завод шампанских вин.

На территории бывшего винзавода сохранилось старое мощение, вдалеке - здание школы

Спирт и водка - это продукты государственной важности. В 1893 году в Российской империи по инициативе министра финансов Сергея Витте была введена так называемая винная монополия, подразумевающая исключительное право государства на производство и сбыт спиртных напитков, прежде всего водки.

Старый спиртзавод незадолго до сноса

После этого по всей России, а в особенности в центрах регионов, развернулось строительство казенных винных складов, представляющих собой современные и технически передовые на тот момент предприятия по выкуриванию спирта и производству водки. Спиртоводочные заводы строились в популярном на тот момент стиле краснокирпичной готики.

Один из первых заводов такого рода в России был построен в странице Цимлянской еще до введения государственной винной монополии. Строительство казенного спирто-водочного завода осуществлялось при непосредственном содействии великого князя Константина Николаевича Романова, младшего брата императора Александра Второго.

После посещения князем станицы Цимлянской в 1880 году из казны выделялись крупные денежные суммы на строительство завода. Для его размещения была выбрана дальняя окраина станицы в районе так зазываемой Чекаловой горы на высоком берегу Дона. Строительство завода с производственной мощностью в 100 тысяч бутылок в год было завершено 1886 году. В 1914 году с началом Первой Мировой войны в стране был введен сухой закон, завод в Цимлянской был законсервирован. После февральской революции в 1917 году хранившиеся там запасы спирта были расхищены и употреблены на месте, часть оборудования была приведена в негодность. Завод не работал почти 18 лет.

В мае 1932 года согласно постановлению Цимлянского райисполкома Северо-Кавказского края от 24 апреля недействующий к тому времени спиртоводочный завод был передан Цимлянскому виноградарскому совхозу и приспособлен для производства винной продукции. Исследовавший историю предприятия бывший директор завода Георгий Калустов, пишет, что в 1932 году на бывший спиртоводочный завод были завезены дробилка, два ручных пресса, 283 бочки.

Во время Великой Отечественной войны главный корпус завода был разрушен, кровля цеха обвалилась. В послевоенное время производство виноматериалов было восстановлено во вспомогательных помещениях.

Школа на фоне двора винзавода

При переселении станицы Цимлянской на Кумшацкий бугор винодельческий завод остался на старом месте. В начале 50-х годов завод перерабатывал более 2 тысяч тонн винограда за сезон. К этому времени предприятие было оснащено четырьмя дробилками, шестью винтовыми прессами. До 1955 года, когда от Цимлянска до Хорошевской была проведена ЛЭП, завод получал электроэнергию от собственной электростанции, устроенной в помещении котельной. Уже в 50-е годы неоднократно поднимался вопрос о переводе завода в Цимлянск или о проведении большой реконструкции предприятия в Хорошевской, которое все еще использовало здания старого спиртоводочного завода. В качестве мотивировочной части «за» перенос завода указывалось отсутствие качественной воды в Хорошевской (нормального водозабора там не было), канализации с очистными сооружениями, дороги. Вдобавок предприятию не хватало рабочей силы, ведь многие жители станицы Хорошевской, образованной на месте незатопленной части станицы Цимлянской, продолжали переезжать в более благоустроенный районный центр. Окончательное решение о строительстве завода в Цимлянске было принято после визита в Хорошевскую министра пищевой промышленности СССР Василия Зотова.

Старая и новая кирпичная кладка

В сентябре 1962 года был запущен первый цех по переработке винограда. После этого старый винзавод в станице Хорошевской был передан как винодельческий цех колхоза имени Ленина, а большая часть сотрудников переехала в Цимлянск. Станица Хорошевская после закрытия винзавода еще больше опустела. Обветшавшие к тому времени два главных корпуса завода, пережившие войну, были разобраны ради ценного дореволюционного клинкерного кирпича. Немного в стороне от складов сохранилось кирпичное здание бывшей лаборатории завода. В 80-е годы склады использовал под зернохранилища колхоз имени Ленина из станицы Красноярской. Сейчас склады находятся в собственности преемника колхоза ЗАО имени Ленина, но не используются. Формально здания остаются закрытыми, но охраны у них нет.

Сталинградский тракт — забытая дорога

С окружающим миром станица Цимлянская была связана Царицынским трактом — дорогой, связывающей областной центр в Новочеркасске с городом Царицын. Дорога, по которой осуществилась регулярная перевозка почты и стояли почтовые станции для смены лошадей и отдыха путников, шла вдоль правого возвышенного берега Дона. Через мелкие речки были перекинуты мосты, а крупные реки, такие как Северский Донец, путешественники преодолевали на паромах. На Царицынском тракте был построен и известный всем железобетонный Бушев мост у поселка Дубравный Цимлянского района.

Сама станица Цимлянская лежала по склонам Дона, поэтому тракт обходил ее стороной. В километре от современных окраин станицы Хорошевская сохранился участок Царицынского, или как его называют старики Сталинградского тракта. Сейчас это простая грунтовая дорога с линией электропередач вдоль нее. От Хорошевской бывший тракт идет на север и упирается в Терновской залив, на дне которого сохранились развалины старого моста.

Участок Сталинградского (Царицынского) тракта

Петровские погреба и Каменный спуск: главная загадка старой Цимлы

Петр Великий — личность на Дону легендарная. С ним связывают даже основание донского виноделия. В Хорошевской едва ли не главная, но одновременно самая недоступная и малоизученная достопримечательность — это т.н. «Петровские пороховые погреба».

"Погреба". Вид с высоты

Чтобы попасть к ним, следует при заезде в станицу повернуть налево на грунтовую дорогу. Если в это время сделать остановку и внимательно посмотреть под колеса автомобиля, то можно заметить, что дорога не простая, а мощеная старым камнем. Сейчас это место фактически находится за пределами станицы, но до 1950 года здесь пролегал Каменный спуск — главная улица Цимлянской, связывающей станицу с Сталинградским (Царицынским) трактом. Из всех съездов к реке Дон, этот спуск был самым пологим и единственный имел твердое покрытие. Участок каменного мощения сохранился на небольшом участке дороги. Завершался спуск на площади перед Никольским собором. Вместе с улицей Свердлова (такое название она получила после Гражданской войны), которая шла параллельно Дону, Каменный спуск образовывал основу улично-дорожной сети станицы.

Остатки мощения на Каменном спуске

Ближе к Дону дорога упирается в забор, за которым и скрываются Петровские погреба. В плане они представляют собой два полуподземных помещения со сводом, поверхность которых засыпана землёй. Даже в самые сильные морозы температура в них не опускается ниже +5, а в летнее время сохраняется приятная прохлада. Сооружения находятся в хорошем состоянии. Один из погребов условно называют «белым», другой - «красным». Погреба можно удобно осмотреть, взобравшись на ближайший пригорок.

Согласно наиболее распространенной легенде «Петровские пороховые погреба» соорудили в начале 18 века, для хранения боеприпасов, амуниции и провианта во время войны с Турцией и азовских походов Петра Великого. Тогда Петр приказал построить погреба для накопления запасов пороха и боеприпасов при подготовке похода на турецкую крепость Азов. Другая версия указывает, что первоначально погреба строились частично деревянными, а кирпичную основу они получили в середине 18 века в царствование Елизаветы Петровны. Наконец по третьей версии, погреба были сооружены уже в гражданских целях на рубеже 18 и 19 веков.

Петровские погреба, вдалеке видны градирни Ростовской АЭС

Даже если «Петровская легенда» неточна и кирпичные погреба были построены «всего» 230 лет назад, они все равно являются одними из старейших сооружений Нового времени в Ростовской области. А если «петровская легенда» верна, то в станице Хорошевской находится едва ли не самый старый памятник оборонного зодчества в Ростовской области.

Парадокс ситуации в том, что потенциально один из самых известных памятников Ростовской области ни разу не подвергался комплексному обследованию — на нем не проводились полноценные археологические распорки, нет и прочной документальной базы, подтверждающей такое масштабное строительство в станице. «Петровские погреба» еще ждут своих исследователей.

Дальнейшая история погребов известна лучше. В 19 веке их использовали как склады — погреба выходили фасадами на одну из двух главных улиц станицы. В те годы Каменный спуск был застроен 1-2 этажными казачьими куренями.

Бывший Каменный спуск упирается в Цимлянское водохранилище. В нескольких сотнях метрах от берега раньше стоял Никольский собор

По некоторым данным, с 1896 по 1905 годы здесь были склады и сборочный цех сельхозинветаря купца Попова. Оборудование доставлялось по Дону. После 1905 года Попов мастерские в станицу Таубевскую поближе к железной дороге. Сейчас эти мастерские превратилась в завод «Морозовсксельмаш» в Морозовске. В дальнейшем в погребах хранили вино. В годы Великой Отечественной войны в один из погребов попала немецкая авиабомба. Люди, которые в это время прятались в нем, погибли. После войны пролом заделали, а погреб расчистили. С переселением станицы, погреба были превращены в рыбцех. В отличие от мельницы, Петровские погреба избежали разрушения, что в будущем может олблегчить их музеефикацию.

Кладбище на обрыве и исчезнувшая церковь

Вне зоны затопления сохранилось и кладбище Покровской церкви, второго по значимости храма дореволюционной Цимлянской. История этой церкви долгое время оставалось в тени большого Свято-Никольского храма, стоявшего на главной площади Цимлянской. До 1880 года на станичном кладбище стояла деревянная церковь Святого Ильи. Богатый казак Евдоким Хохлов за свой счет предложил поставить на станичном кладбище новую кирпичную (каменную) церковь. Рачительные казаки старое деревянное здание Ильинской церкви разобрали и перевезли в хутор Красный Яр (сейчас это станица Красноярская под Цимлянском). Так на месте деревянной церкви появился новый кирпичный храм с колокольней в стиле эклектика. После церковь была разрушена, но рядом с кладбищем сохранились остатки каменного фундамента храма. Известно, что к к началу 50-х годов каменной церкви уже не была, но сохранялся деревянный домик причта. Его разрушили, а высвободившиеся строительные материалы использовали для строительства школы.

Покровская церковь

Часть могил на старом кладбище сохранилась, как и ряд каменных памятников. Недалеко от берегового обрыва можно увидеть и почти полностью засыпанный вход в каменный склеп.

Панорама бывшего кладбища

На теперь уже бывшем кладбище в окружении заброшенных могил стоит каменный памятник, недавно отреставрированный. Надпись на нем гласит: «Господи, прими дух его с миром. Священник Иоанн Попов. Родился 7 января 1855 года. Умер 15 июля 1892 года». Это надгробие можно считать памятником одной из самых опустошительных и уже забытых эпидемий, обрушившихся на донскую землю в конце 19 столетия.

Об Иоанне (Иване) Попове известно немного. Настоятелем Покровской церкви Иван стал в 1884 году в возрасте 29 лет. Он происходил из старой донской священнической семьи, на что указывает и его фамилия. Позднее старожилы вспоминали, что молодой священник пользовался большим уважением и любовью среди прихожан.

Могила священника

Его жизнь трагически оборвалась в 1892 году, во время великой эпидемии холеры. Тогда страшная и смертельная болезнь распространилась по всему югу России. Холера, в отсутствии действенных методов лечения, современной канализации и сети больниц, несла смертельную опасность для людей. На Дону сильнейшие вспышки холеры фиксировались в 1846-1847, 1857,1864 и 1892 годах. В 1892 году в Донской области от холеры умерло почти 19 тысяч человек. Целые районы тогда закрывались на карантин, а местным жителям оставалось только молиться об избавлении от Божьей кары.

Поваленный памятник

В 1892 году от холеры в Цимлянской и ближней округе умерло несколько сотен человек. Жертвой болезни стал и настоятель Покровской церкви Иван Попов. Летом 1892 года в станице был введен карантин. Священник остался с прихожанами и до конца исповедовал и утешал умиравших людей. В конце концов заразился холерой и он.

- В дни тяжелого бедствия, случившегося в Цимлянской станице в 1892 году «Положил душу за други своя» (Ин. 15:13). Невзирая на опасность заражения, исповедовал, причащал, соборовал всех страждущих и нуждающихся в утешении. Скончался в возрасте 37 лет, оставив безутешную вдову и пятерых малолетних детей. Мир праху пастыря доброго, не пощадившего живота, ради ближнего своего. Мир праху казаков и станичников, обретших упокоение в Донской земле, - говорится на погребальной записи священника.

Вход в заброшенный склеп

Известно о существовании в Цимлянской и двух старообрядческих кладбищ. Одно из них находилось ближе к центру станицы, а второе — недалеко от Царицынского (Сталинградского) тракта. Оба кладбища были уничтожены: дальний некрополь перепахали под поле, а ближний — по большей части был разрушен отступающим берегом.

Кровавый томатный завод: зверства фашистов в Цимлянской

Война до сих пор дает о себе знать в станице. Некоторые их эпизодов плотно вошли в местный фольклор. Например, долгие годы, один из домов окружал забор, сооруженный из немецких пулеметный лент. А с одним из заброшенных домов связан такой рассказ. Немецкие солдаты зимой выгнали из него семью, заняв дом для постоя. На сборы было несколько часов. Хитрые казачки, уходя из дома выбрали всю паклю из пазов между досками. Когда немцы заселились в дом, они так и не смогли согреться: тепло уходило сквозь щели. Фашисты простудились.

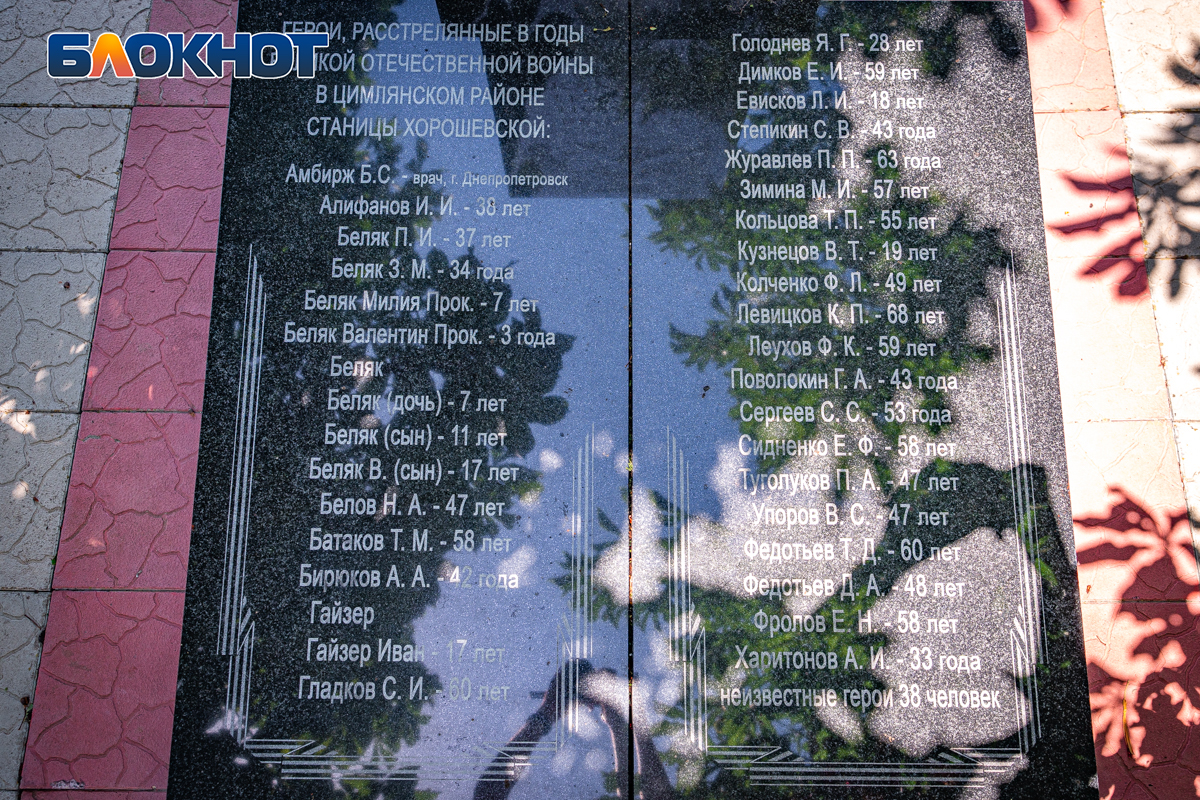

Но такие рассказы скорее пытаются в шутливой форме переиграть страшные воспоминания о тех годах. В центре Хорошевской несколько лет назад был открыт мемориал в память о погибших в годы войны. Посетив станицу, уделите этому месту хотя бы несколько минут.

Мемориал в центре станицы

Самым страшным местом в станице в годы войны стал бывший томатоварочный (консервный завод). Большое железобетонное здание завода в несколько этажей стояло на берегу Дону в нижней части Цимлы, как раз под берегом напротив современной Хорошевской. Завод фашисты превратили в концлагерь для пленных. Одновременно на небольшой территории содержались тысячи солдат.

Томатоварочный завод, послевоенное фото

Убивали фашисты и гражданских, среди которых было много беженцев, пробиравшихся на восток от наступающей немецкой армии. В некрологе станицы Хорошевской, размещенной на мемориале, сохранены имена людей, которые погибли от рук палачей. Убивали немцы и детей. Самой маленькой жертве фашистов — Валентину Беляку было всего три годика. Были убиты и его семилетние сестры-двойняшки. Его семью немцы полностью истребили.

Дорога к месту у Дона, где раньше стоял томатный завод

В охране лагеря было много румын и украинцев. Последние несли охрану внутри лагеря, а немцы и румыны — снаружи. Они придумали изощренные способы пыток. Например, пленных солдат, особенно если было подозрение, что они евреи, заставляли прыгать в наполненные фекалиями сточные ямы. Тех, кто умудрялся не захлебнуться фекалиями, заставляли стоять на солнцепек и не давали чистой воды. Зловонные тела людей облепляли огромные зеленые мухи, закусавшие пленных до смерти. Душегубы в это время стояли в стороне и смеялись.

В день пленным давали стакан семечек и немного воды. Время от времени была и дополнительная надбавка — тухлая конина со свежими червями. Люди в лагере сами умирали от истощения. Почти каждый день охранники убивали самых слабых, а также найденных в общей массе пленных евреев и коммунистов. Тела сбрасывали в ближайшие к станице балки по правому берегу Дона.

О себе на память фашисты оставили военное кладбище, которое находилось в прибрежной части станицы. Память об этих зверях никто, естественно, сохранять не стал.

Когда вода уходит: что можно увидеть в Хорошевской весной и осенью

Май-июнь — время, когда Цимлянское водохранилище достигает наивысшей отметки уреза воды. В 2024 году водохранилище почти наполнилось до проектного объема, а уровень воды превысил отметку в 35,5 метров. Сейчас вода подступает вплотную к обрывистому берегу, пройти вдоль которого затруднительно. Песчаные и каменистые пляжи уменьшаются в площади, а подойти к воде можно только в устьях балок.

ВАЖНО! Узнать оперативную информацию об уровне Цимлянского водохранилища можно на сайте Донского бассейнового водного управления в разделе «Водохозяйственная обстановка». Данные об уровне водохранилища изменяются ежедневно. Лучшее время для прогулок по берегу обмелевшего водохранилища — апрель и конец сентября. Тогда воды еще мало, а погода остается сравнительно теплой.

Обрывистый берег водохранилища при "большой воде"

Но такие сравнительно многоводные годы чередуются с периодами маловодья. Тогда весной до начала половодья уровень искусственного моря может снижаться от пика до 32 метров и даже ниже. Вода отступает, и вдоль берега водохранилища открывается пешеходный путь на много километров. При низкой воде можно почти беспрепятственно совершить пешую прогулку вдоль берега от Цимлянска до станицы Хорошевской.

Камни затонувшего собора

Никольский собор буквально окутан легендами. Одна такая история гласит, что собор (ну или его часть) до сих пор стоит в глубине вод Цимлянского водохранилища. Даже якобы кто-то видел купола церкви сквозь толщу воды. Есть и более страшные рассказы-байки — при наполнении водохранилища старики-казаки отказались покинуть отчий дом, заперлись в церкви и утонули вместе с ней. Это все, конечно, байки.

Никольский собор, 1948 год

Если бы Никольский собор остался нетронутым, то он бы возвышался над водой подобно каменному острову. Вода даже при наполнении водохранилища до проектный отметки дошла бы только до сводов собора, крыша собора и его купол возвышалась бы над водой (колокольня собора была разобрана еще в 30-е годы).

Как это выглядит, можно увидеть на примере города Калязин в Тверской области. Там при наполнении Угличского водохранилища перед водой центр города также был затоплен, был разрушен и великолепный Воскресенский собор, но его колокольня устояла, образовав отдельный остров в водохранилище. Спустя годы колокольня из Кашина стала главным символом города и одной из самых известных достопримечательностей России.

Фрагмент каменных блоков в основании фундамента взорванного собора. Фотография Юрия Машинкова

Но в Цимлянской собора нет, его взорвали. Остатки стен бульдозерами столкнули в Дон , чтобы руины церкви не мешали судоходству. В 50-80-е годы вдоль правого берега Цимлянского водохранилища был проложен малый судовой ход, по которому ходили не большие пассажирские и рыболовецкие суда. Линия связывала между собой Цимлянск и прибрежные станицы — Хорошевскую, Терновскую, Калининскую, Новоцимляескую. В Цимлянск из Хорошевской ходил небольшой речной трамвайчик «Омик». В Цимлянске он швартовался в районе пляжа у турбазы Чайка, а в Хорошевской причаливал в районе устья балки рядом с бывший хутором Потайновским.

Фрагмент кирпичей из стен собора. Фотография Юрия Машинкова.

Ранней весной 2012 и в 2013 годы уровень Цимлянского моря падал так низко, что фундаменты домов затопленной станицы Цимлянской оказываются на глубине в несколько сантиметров. До них можно было дойти в брод и потрогать старые камни рукой. Тогда напротив бывшего Каменного спуска показались камни Никольского собора. При некоторой настойчивости у местных жителей можно найти лодку, на которой можно добраться до места, где стоял собор.

Мельничный берег и «падающее» кладбище

Вдоль берегов Цимлянского водохранилища можно найти и другие интересные вещи. Например, пляж из мельничных жерновов. В 1997 году волгодонский краевед Виктор Хажилов (позднее эмигрировал в Германию) в экспедиции по побережью станицы Хорошевской нашел порядка 21 камня круглой формы с широким отверстием внутри. Тогда было установлено, что это «жернова из старинных мельниц». В начале 20 века в окрестностях Цимлянской работало множество ветряных мельниц. Стояли они вдоль возвышенного берега, где ветер был сильным и постоянным. В дальнейшем мельницы были разрушены, а каменные жернова скинули вниз к берегу Дона. По некоторым данным, жернова могли изготавливаться из местного камня. Ни одной из ветряных мельниц станицы Цимлянской до настоящего времени не сохранилось. Но в хуторе Ломовцев Цимлянского района в 37 километрах от Хорошевской похожая ветряная мельница дожила до начала 90-х годов. До настоящего времени мельница не сохранилась.

Жернова на берегу. Фото Анатолия Чалых.

Есть и более жуткие находки. Водохранилище медленно и неумолимо размывает высокий и обрывистый берег, на кромке которого еще сохраняется часть старого кладбища станицы Цимлянской. При обрушении уступа, старые каменные надгробия вместе с человеческими останками под ними падают на пару десятков метров вниз, на каменистый и обрывистый берег моря.

Спасти кладбище вряд ли удастся, но некоторые надгробия могут представлять несомненную историческую ценность, ведь на кладбище нашли свой упокой многие люди, оставившие свой след в истории станиц Хорошевской и Цимлянской. Немногие туристы, побывавшие в этих местах, иногда называют береговой склон «берегом скелетов» из-за попадающихся под ногами человеческих останков. В 2013 году с обрыва на береговую полосу скатилось высеченное из камня надгробие с могилы женщины. Падение практически не повредило каменный монолит. На одной из сторон надгробия выбита хорошо читаемая надпись: «Васильевой Поповой. Скон. августа 1847», на другой стороне надгробия указывается и имя усопшей женщины – Ксения. Кости, черепа, части каменных и деревянных гробов до сих пор можно найти на берегу и в обрывистых склонах. Брать человеческие станки с собой нельзя.

Выпавший на берег каменное надгробие. Фото Анатолия Чалых.

Хазарские городища и великие виноградники: окрестности Хорошевской

Кровью экономики станицы Цимлянской было вино. Виноград же для его производства выращивали на крутых берегах Дона. Перед Револицией непосредственно на район Цимлянской приходилось около 5% всех виноградников Донской области (включающей тогда и более половины современной Волгоградской области). Небольшая доля компенсировалась повышенной ценностью и продуктивностью цимлянских виноградников. Виноградники плотной полосой располагались на крутых склонах правого берега Дона от станицы Кумшацкой до устья реки Цимлянка за станицей Цимлянской. За Цимлянкой, на противоположном берегу которой начинались пески, виноградники обрывались.

На фоне выжженной летним зноем степи и прибрежных склонов виноградники выглядели как настоящее зеленое полотно, не терявшее оттенков зелени даже в самую жаркую погоду. Виноград рос в узкой 40-метровой полосе. Границы зоны произрастания винограда определялись выходами подземных вод. Родники, питавшие корни виноградников, просачивались над водоупорным пластом так называемых «синих глин». Родниковая вода обеспечивала не только проточное естественное орошение круглый год, но и согревала корни винограда зимой. Попытки насадить молодые лозы выше и ниже зоны выхода родников оказались бесплодными: спустя 2-3 года после укоренения лоза засыхала. После Великой Отечественной войны и наполнения водохранилища склоновые виноградники были заброшены. Теперь местные сорта винограда преимущественно выращивают на плоскости.

Балка Большой Буерак, 1947 год. Склоны покрыты виноградниками. До затопления осталось несколько лет.

Но небольшие массивы старых и одичавших виноградников сохранились в особом месте - балке Большой Буерак на полпути от поселка Саркел к станице Хорошевской. Главный ход балки тянется почти на 2 километра. В Большом Буераке, устье которой выходит к Цимлянскому водохранилищу сохранились и одичавшие виноградники, пережившие затопление станицы Цимлянской. Их обрабатывали до середины 70-х годов, когда директор цимлянского винсовхоза Георгий Калустов посчитал поддержание таких виноградников излишне хлопотным, их забросили. В Большом Буераке не менее 30 гектаров земель на склонах с выходами глин, а в «дочерней» балке Кулагина еще 10 гектаров. В этом месте виноградники не вымерзают даже в самые суровые зимы.

Сама балка является уникальным памятником природы — здесь выявлено более 140 видов сосудистых растений, среди которых есть виды, не встречающийся в других районах Ростовской области (майкараган волжский, рябчик русский, скабиоза исетская). Весной балка превращается в настоящий цветущий сад.

Правобережное городище. Вид в сторону Цимлянского водохранилища. Хорошо заметна планировочная структура крепости.

Интересна эта часть берега не только растительным миром. На высоких склонах сохранись руины двух крепостей Хазарского каганата - Правобережной и Камышевское городища 7-9 веков. Обе крепости составляли единую оборонительную систему вместе с Саркелом — крупнейшей хазарской крепостью, затопленной Цимлянским водохранилищем. Из двух городищ наибольший интерес представляет Правобережное поселение.

Компьютерная реконструкция крепости

Башни крепости были сделаны из белокаменных блоков размером 0,6×0,3×0,4 метров. Они соединялись рядами бревен, толщиной около пятнадцати сантиметров, забитых в грунт. Промежутки между рядами бревен заполнялись щебнем и глиной. Ширина стен была около 4 метров. Стены делали из белого камня, они достигали высоты 6 метров. Длина стен составляла 365 метров. Белокаменные блоки крепости простояли до 1744 года, после чего стены были разобраны и использованы на строительстве Старочеркасской крепости. Крепость является памятником археологии федерального значения.

В конце 19 века на месте городища еще были видны остатки белокаменных башен, расположенных цепочкой. Внутри стен находились юртообразные жилища хазар разного размера. У тех, кто побогаче, жилища покрывались войлоком, кто победнее — камышом или соломой. При создании водохранилища крепость оказалась на берегу моря и стала быстро размываться водой.

Предупредительный знак

На месте городища можно увидеть отдельные камни из оснований стен и следы раскопок. Правобережное городище — одна из немногих крепостей Хазарского каганата в России, местоположение которой легко идентифицировать.

Крепость и ее окрестности привлекают сторонников язычества и нетрадиционных верований. Они верят, что место, где была построена крепость, обладает особой энергетикой. В окрестностях крепости можно встретить следы проведения обрядов — костровища, пепелища, круги на земле.

Как проехатьПуть до Правобережного городища лежит через частные охраняемые виноградники «Цимлянских вин». Самая удобная дорога начинается сразу за окраиной поселка Саркел. Въезд преграждаем шлагбаум, за которым сидит охранник. Ему и следует сообщить, что вы хотите проехать в Правобережному городищу и не имеет дурных мотивов против виноградников.

Вместо послесловия

Станица Хорошевская — это небольшая частица российской и донской истории. Сейчас она словно застыла в безвременье, превратившись в сонный уголок на окраине Цимлянского района. Но в России все больше внимания уделяется развитию внутреннего туризма, и овеянный легендами старая Цимла может стать туристической жемчужиной Ростовской области. Здесь достаточно живописные места, есть памятники истории и культуры, а сама Цимла известна как один из исторических регионов виноделия. Все это дает поводы для надежды, что Донская Атлантида пройдет через второе рождение. Ее некоторая заброшенность не должна пугать — большинство известных туристических центров в малых городах России, будь то Суздаль, Плес, Свияжск, Булгар или хутор Старозолотовский в Ростовской области проходили через период разрухи и забытья.

«Блокнот» выражает огромную благодарность директору Хорошевской средней школы Юрию Машинкову за помощь и ценные советы при подготовке материала.

Константин Прибрежный

Новости на Блoкнoт-Волгодонск